黨的二十屆四中全會提出,“堅持智能化、綠色化、融合化方向”“推動科技創新和產業創新深度融合”。

更少的人工,更高的效率。智能建造,就是要充分利用智能技術,減少建造過程中對人的依賴,提高建筑的性價比和可靠性。近年來,國家深入推進智能建造產業發展。

10月31日,2025國際(武漢)智能建造產業博覽會(以下簡稱博覽會)開幕。會場內,企業亮出新技術、新設備,展示智能建造最新成果;會場外,“智造”元素遍布全市施工現場、生產車間。從造房造橋到造車造船,武漢建造正在以“集團軍”姿態沖鋒智能新賽道,為城市建設注入能量與活力。

10月31日,2025國際(武漢)智能建造產業博覽會在光谷科技會展中心開幕。通過全景式成果展示、前沿技術交流以及產業資源對接,全力搭建全球智能建造產業生態共贏平臺。記者史偉攝

■AI賦能:智能建造“無圖紙”更精準高效

傳統建造因場地制約,流程繁瑣,面臨諸多困難和堵點。“智能”的融入,讓建造變得更加輕盈。博覽會上,長江日報記者看到,不少創新產品和技術瞄準行業痛點,創新破題。

老城區原拆原建、場地狹小,建設如何安全高效?青山區21街危舊房合作化改造項目接入中國一冶研發的智慧平臺,如同安上了“智慧眼”。

在基坑施工階段,為解決場地不足,地下室被劃分為4個區塊輪轉施工,在AI系統的精準調配下,材料跟著進度走,像流水線一樣靈活切換。兩臺塔吊通過“智能機械”模塊精準運行,作業誤差控制在厘米級。

用一個智能數字平臺,讓建筑設計和建造不用畫圖紙。博覽會上,中達數字技術(湖北)有限公司展示了剛剛發布的全球首個工程全生命周期數字化管理平臺——ZD-PLM。

“傳統模式下,建筑項目的設計、施工、運維等各階段的數據傳遞不及時,導致溝通誤差和重復勞動。”該公司董事長張慎介紹,長期以來,建筑施工依賴圖紙,容易效率低下,且易產生人為誤差。針對痛點,ZD-PLM平臺實現數據從設計、施工到運維全程貫通,通過AI算法實現“一模到底、無圖建造”,實現上下游企業使用同一三維模型溝通協作,與傳統建造方式對比,設計差錯率降低80%以上,還能縮短總工期10%以上。

智能建造,企業是最根本的源動力。博覽會上,參展企業代表紛紛表示,“建造”變“智造”是必由之路,將用更多新技術、新產品角逐新賽道。

“建造行業大拆大建、拼勞動力的時代早已過去,未來,這一行業的發展靠智慧、靠創新來引領發展。”中南建筑設計院黨委書記、董事長楊劍華介紹,早在2016年,中南建筑設計院就與法國企業達索系統在“數字建造”方面開始合作,去年11月1日,雙方合資成立中達數字技術(湖北)有限公司,共同研發推廣“無圖設計”。楊劍華表示,中南建筑設計院將攜智能建造新技術進一步拓展國內市場,并走向全球。“進一步深化國際合作,讓數字之光照亮城市的未來,實現城市的高質量、可持續發展。”

2025國際(武漢)智能建造產業博覽會上的微型建模。 記者史偉 攝

■數智化改造:武漢裝備多款“新式利器”亮相

“工欲善其事,必先利其器”。設備升級更新為智能建造提供動能。博覽會上,多款建造新裝備亮相,展現強大功能。

中建三局展臺上,現場人員坐在一個操作臺中,對著組合顯示屏推拉操作桿,大屏中的吊車精準移動作業。

“塔吊遠程操控,施工人員不用坐在駕駛室。”中建三局智能建造博覽會專班成員郭煜棋告訴記者,這是由該公司研發的全球首款塔機智能集控系統,通過一套集成設備,實現單臺塔機吊裝由現場轉為室內多塔遠程控制。“寒暑天氣,工人不用爬上高高的塔吊駕駛室,操控更方便精準,相比傳統人工塔吊作業,這款設備可減少勞動力投入30%,作業效率提升30%。”

“以前,施工電梯只能在樓房單側上下移動,我們這部電梯能圍著樓房上下打轉。”郭煜棋指著一款單軌架多籠循環運行電梯介紹,它能通過一套旋轉換軌機構,讓梯籠在樓房頂部和底部翻轉,實現循環運行,如同翻跟斗。“不用單側直上直下,運送行程更短、效率更高,可降低施工勞動強度達80%。”

“如果把智能裝備應用比作‘強筋健骨’,那么,推進數智化變革就是為建筑業裝上‘超級大腦’‘最強經脈’。”中建三局中國建筑智能建造研究院副院長明磊表示,中建三局積極轉型,注重研發,一直走在全國智能建造的前列。企業將繼續推進智能裝備、數字化應用、裝配式建造技術在建造領域的運用,將聯合高校、科研院所、行業聯盟等,組建云構、云居、云家等9家“云”系列公司,讓互聯網為智能建造聚合新動能。

博覽會上,中交二航局展出兩艘專用船舶模型,它們的原型都創下了多項世界和全國“之最”。其中,“二航長青”用于海上橋梁建造的打樁,是迄今全球樁架最高、吊樁能力最大、施打樁長最長、抗風浪能力最強的變幅式打樁船,可實現水面125米以上高度打樁。

市自然資源和城鄉建設局相關負責人表示,武漢智能建造正在加速成長,越來越多“新式利器”研發亮相,不僅帶來了建造精度的躍升,也讓“露天作業”轉向了更安全、更舒適的工作環境,降低人工消耗和施工風險。

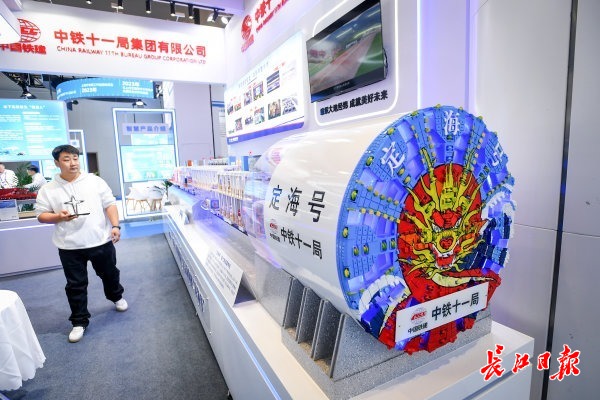

2025國際(武漢)智能建造產業博覽會上中鐵十一局展出的盾構機模型。 記者史偉 攝

■從車船到家電:“武漢智造”賦能千行百業

2022年,武漢成為全國24個智能建造試點城市之一,憑借在智能建造領域的成果,連續兩年獲住建部評定“綜合表現優秀”。

如今的武漢,智能建造不再限于造房造橋,在更多領域,“建造”正在變“智造”。

小車穿梭,機械臂靈活抓取,電子屏幕上實時生產數據閃爍,在近日投產的小米智能家電工廠,近百平方米的電子車間幾乎看不到員工。通過“小米澎湃智能制造平臺”,這里的每一臺設備都擁有能思考的“大腦”,大幅提升了生產精度和效率。

平均每118秒就有一臺高端新能源汽車駛下生產線,今年1至9月交付量達96992輛,同比增長85%——嵐圖汽車近日交出亮眼成績單。焊接機器人在車身內外靈活走位,在極短時間內精準焊接上百個焊點;在起伏的總裝流水線兩側,種類繁多的機械臂靈活躍動,將輪胎、座椅、前風擋、中控臺等重要零部件一一組裝到車身上……在嵐圖汽車數字工廠,上下游生產“一氣呵成”。

在這里,人工智能、物聯網、數字孿生等前沿技術隨處可見,新車生產準備周期至少縮短20%,工藝設計成本下降15%以上,新品質量提升10%以上。

目前,武昌造船雙柳廠區建有國內一流的船舶基礎設施和多條智能化、自動化生產線,滿足3萬噸級以下船舶建造要求,具備年產18艘萬噸級船舶和12萬噸橋梁鋼結構的生產能力。

記者從市自然資源和城鄉建設局獲悉,2024年,武漢建立智能建造科技創新平臺22個,立項智能建造科研項目71項,智能建造試點企業55個,智能建造項目130個,智能建造試點園區(工廠)18個,19項智能建造舉措入選住建部可復制經驗做法清單。(宋磊 龔萍 王博)