素有“黃金水道”之稱的長江航運一派繁忙景象。 (湖北日報全媒記者 薛婷 攝)

浩蕩長江,見證天地英雄氣;

沿江兩岸,傳承千秋英烈魂。

湖北,長江干線流經里程最長的省份。

從武昌首義的槍聲到渡江戰役的號角,長江之濱的每一寸土地,都浸潤著紅色基因,鐫刻著英雄足跡。

時光流轉,昔日英烈的出生地、犧牲地,已化作創新發展的熱土。

荊楚新貌,長江為證。

在我國第十二個烈士紀念日來臨之際,湖北日報全媒記者沿長江探訪恩施、宜昌、荊州、武漢、黃岡等地,聆聽英烈故事,感受時代巨變。

大江奔涌,不舍晝夜;英烈浩然,精神永存。

讓我們以長江為脈、以英烈為魂、以傳承為志,在濤聲中回望歷史,用新時代“長江之歌”告慰英靈,砥礪前行。(張泉 黃朝鵬 譚艷坤)

毛主席親筆簽批的共和國“第一號烈士”殉難地由貧困村蝶變全國紅色美麗村莊

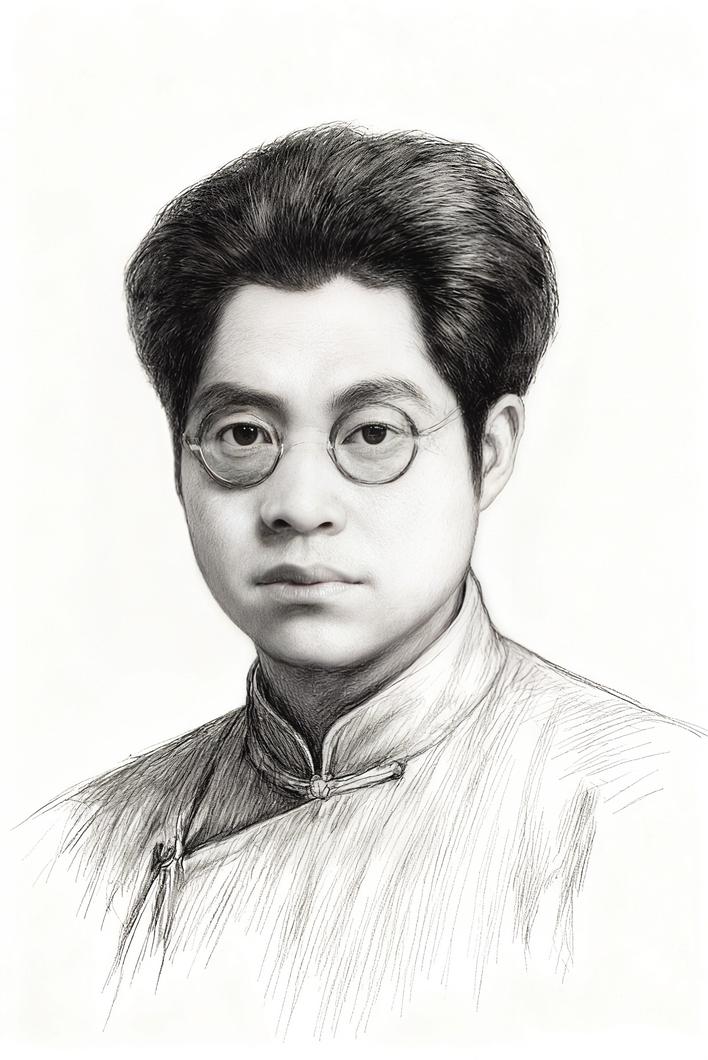

段德昌(1904—1933) 湖南省南縣人,1925年加入中國共產黨,黃埔軍校第四期學生,我黨建軍初期的杰出軍事家。1933年5月1日,在巴東縣金果坪鄉江家村犧牲。2009年,段德昌入選“100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模范人物”。

9月25日,秋雨綿綿,走進長江之濱的巴東縣金果坪鄉江家村,紅色文化氣息撲面而來。

3公里長的金果紅道兩旁,“紅”字行書造型的路燈一字排開,紅色燈體采用“昌”字造型,以此紀念獻出年輕生命的共和國“第一號烈士”——段德昌。段德昌烈士陵園、紅三軍保衛局舊址、紅三軍槍炮局舊址……紅色遺跡一線串珠,形成這條完整的紅色旅游線路。

“1922年入長沙雅各中學讀書,參與組織馬克思主義學習小組;1925年6月加入中國共產主義青年團,9月轉入中國共產黨……”在段德昌烈士陵園拾級而上,石階上銘刻的一行行文字,無聲地敘述著烈士短暫而光輝的一生。

在洪湖蘇區,段德昌指揮粉碎敵人多次“圍剿”。1932年秋,紅三軍在敵人第四次圍剿中失利,他率紅三軍第九師轉戰3500余公里,到達湘鄂邊。

1933年4月,在湘鄂西蘇區開展的第三次“肅反”運動中,段德昌被“左”傾代表夏曦誣為“改組派”強行逮捕,關押在位于江家村的紅三軍保衛局。5月1日下午,他高呼“同志們,永別了!祝革命早日成功!中國共產黨萬歲!”昂首挺胸走向刑場,從容赴死。在行刑前,他說,不要用槍,省下一顆子彈去打敵人。

中華人民共和國成立后,毛澤東主席為其親屬簽發了中央人民政府第一號《革命犧牲軍人家屬光榮紀念證》。

上世紀80年代,金果坪鄉挖掘、收集、整理紅三軍相關遺跡、史料過程中,在其墓穴原址修建了段德昌烈士墓和烈士陵園。

如今,陵園周邊的山坡上,沉甸甸的白柚果掛滿枝頭,成為致富“金果”。作為全村最大的白柚種植戶,陳千釗承包的200畝果園即將迎來豐果期。在他的帶動下,江家村白柚種植面積達7500余畝。隨著村里紅色旅游的興起,他與朋友合伙開設的民宿,今年營業額已超過100萬元。

江家村黨支部書記張友郡介紹,該村是全縣最偏遠的山村,受交通條件制約,曾是全縣最貧困的行政村。從2019年開始,村“兩委”充分發掘紅色文化資源,利用國家美麗鄉村建設專項資金,先后建設了游客接待中心、紅三軍在巴東革命歷史陳列館等一批紅色旅游設施,同步改善水電路網等,發展紅色旅游,帶動全村民宿、農家樂發展到十幾家。

2021年,江家村紅色旅游線路入選“建黨百年紅色旅游百條精品線路”,江家村也被評為全國紅色美麗村莊。紅色旅游帶動了全村茶葉、藥材和柑橘、白柚等小水果種植產業的發展,村集體經濟收入呈幾何倍數增長。

去年,江家村集體經濟收入過百萬元,村民人均年收入近2萬元,成為全縣聞名的小康村。

臨刑前寫下“砍頭不要緊,只要主義真”童年奔跑過的峽江邊崛起一座新城

夏明翰(1900—1928) 出生于宜昌府歸州署(今秭歸縣歸州鎮),1921年經毛澤東、何叔衡介紹加入中國共產黨,早期著名革命活動家,1928年壯烈犧牲。2009年,夏明翰入選“100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模范人物”。

“砍頭不要緊,只要主義真。殺了夏明翰,還有后來人。”

9月28日,長江西陵峽畔,宜昌秭歸歸州夏明翰中學。為七年級新生開設的《歸州文化》校本課堂上,全體學生正誦讀《就義詩》。

“從小聽著夏明翰的故事長大,《就義詩》我們每個歸州人都會背。”702班學生薛雨萱說。

1900年,夏明翰出生于父親居官的秭歸歸州。“夏明翰從小愛聽母親陳云鳳跟他講屈原的《橘頌》、岳飛的《滿江紅》。”夏明翰中學思政課教師向星介紹。

離開秭歸后,夏明翰內心的火種愈燃愈旺,伴隨他走向革命道路。

1921年,在毛澤東和何叔衡的介紹下,夏明翰加入中國共產黨。1927年2月,應毛澤東邀請,他來到武漢全國農民運動講習所,擔任全國農民協會秘書長兼毛澤東的秘書。

1928年初,夏明翰任中共湖北省委常委。3月18日,他因叛徒出賣被捕,3月20日,英勇就義。就義前,他寫下氣壯山河的《就義詩》。

如今,秭歸已是聞名全國的臍橙之鄉,四季盛產鮮橙。老百姓依靠一個個橙子,逐夢新時代的致富路。夏明翰童年奔跑過的峽江邊,建起一座嶄新的縣城。

昔日老歸州,因三峽工程沉入江底。沿著峽江而建的新縣城,設施完善。走在平坦的刷黑道路上,兩側是青磚黛瓦白墻的仿古民居,中小學校、中心醫院、圖書館等公共設施齊全,高峽平湖景觀盡收眼底。

為緬懷烈士,秭歸縣政府將歸州中學更名為夏明翰中學,烈士事跡被納入開學第一課。

信仰之光,賡續傳承。

2021年4月20日,歸州鎮黨史學習教育基地建成,以大量圖片、珍貴文獻資料講述了夏明翰生平事跡。這里也是宜昌廣大青年干部、學子們進行愛國主義教育的平臺,每年接待過萬人次的研學團隊。

“歸州生長著兩種特產臍橙,一種叫中華橙,一種叫宗橙(忠誠)。”夏明翰中學青年教師向平說,烈士用生命鑄就的信仰豐碑,與歸州大地孕育的深厚文化底蘊,共同構成了奮進新時代的精神坐標。

不久前,在歸州“橙才日”活動中,臍橙從業者胡金剛參觀了夏明翰烈士紀念館。活動結束后,他與歸州簽下合作協議——立志在2025年,為家鄉銷售臍橙5000萬元。

“秭歸四季有橙,我們四季有銷路。”胡金剛介紹,“我們不僅做傳統商超,直供果飲企業,還發力線上,業務拓展到東南亞。”目前,銷售額已突破3000萬元。

從“只要主義真”的信念,到“橙香富鄉親”的行動,秭歸兒女踔厲奮發。

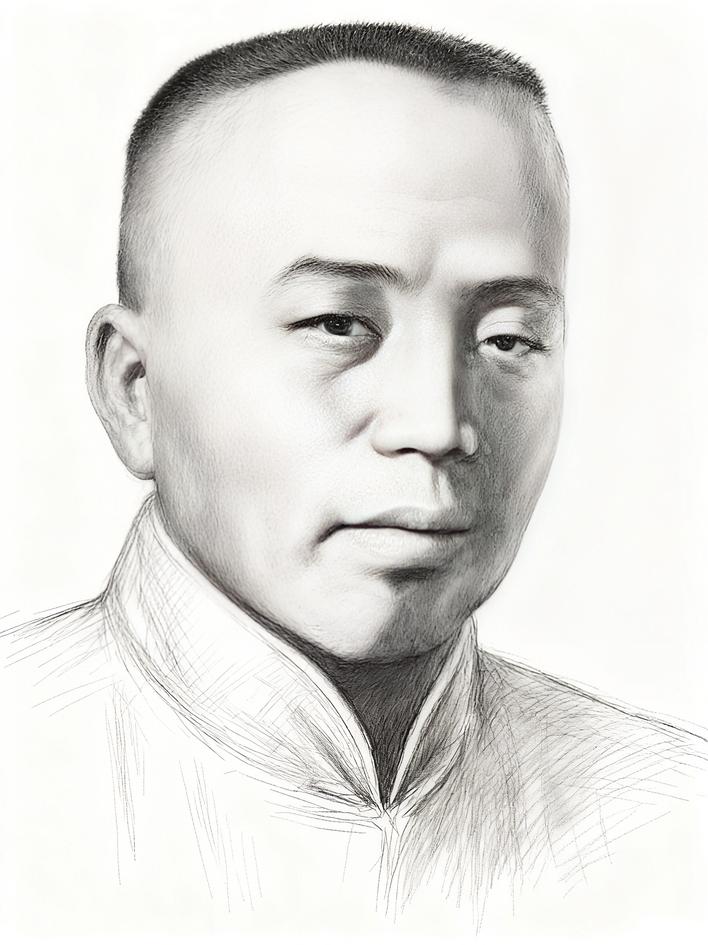

點燃洪湖地區土地革命火種孫子劉勝帶領紹南村民發展蝦稻特色產業(高伊洛 何凡 周仕偉 余夢麗)

劉紹南(1903—1928) 洪湖戴家場人,1924年在武漢中華大學就讀期間加入中國共產黨。1926年,受黨的委派回家鄉從事農民運動。1927年9月,他組織領導了著名的戴家場暴動,打響了鄂中地區秋收暴動第一槍。1928年7月,英勇就義于戴家場。

9月26日,離中秋節還有10天,洪湖市戴家場鎮紹南村,51歲的劉勝緩步來到劉紹南烈士紀念館,輕輕擦拭館內的一尊銅像:“爺爺,您心心念念的‘新社會’已經實現……”

時間拉回到98年前。

1927年初秋,在八七會議精神指引下,我省各地黨組織紛紛醞釀武裝起義。

同年9月10日,正值中秋。當晚,劉紹南等率領共產黨員和農民群眾300余人在戴家場發動武裝暴動,打響了鄂中地區秋收暴動第一槍,點燃了洪湖地區土地革命的火種。

1928年夏,由于叛徒告密,留守在洪湖的劉紹南被捕。任憑敵人百般酷刑與威逼利誘,他始終錚錚鐵骨,巋然不動。同年7月23日,劉紹南英勇就義,年僅25歲。

英雄的洪湖人民并沒有被嚇倒,他們在中國共產黨的領導下,掀起了更大規模的革命斗爭,創建了以洪湖為中心的湘鄂西革命根據地。

1950年,劉紹南被追認為革命烈士,他所在的村子后來也更名為紹南村。他的事跡為經典歌劇《洪湖赤衛隊》主人公韓英的角色塑造提供了豐富素材。

“大丈夫,要革命,立志創造新社會;為工農,謀幸福,粉身碎骨也肯為……”劉勝誦讀完劉紹南在獄中寫下的《回答敵人審問》,不禁淚水漣漣。“爺爺的生命雖然短暫,但他始終堅持共產主義信仰不動搖,這激勵著我們后人不懈奮斗,為群眾謀幸福。”

精神的力量早已穿越時空。

2021年,劉勝繼承爺爺的遺志,回到家鄉任紹南村黨支部書記,帶領村民發展特色產業,推動鄉村振興。

“洪湖水,浪打浪,洪湖岸邊是家鄉……水是洪湖的‘金字招牌’,我們發展產業要做足‘水文章’。”劉勝與村“兩委”班子一起,立足村里實際,大力發展蝦稻、水產養殖及蓮藕產業。

已是金秋時節,村里的水稻即將進入收割期,金黃的稻穗隨風搖曳。水塘邊,大片已經泛黃的荷稈中,一位身著齊胸防水服的農人,正熟練地在淤泥里挖藕。

在村“兩委”帶領下,紹南村村民的日子越過越紅火。4年來,紹南村村集體經濟收入從10萬元增長到21萬元。

“村里還將引進風力發電,每年又能為村集體增收5萬元。”劉勝說。

革命先烈以生命守護的這片土地,如今已成為鄉村振興美麗畫卷。

“國家富強,產業興旺,收入增長。爺爺,這應該就是您希望看到的‘新社會’吧!”劉勝再次向雕像深深鞠躬。(何輝 曹沖 魏星)

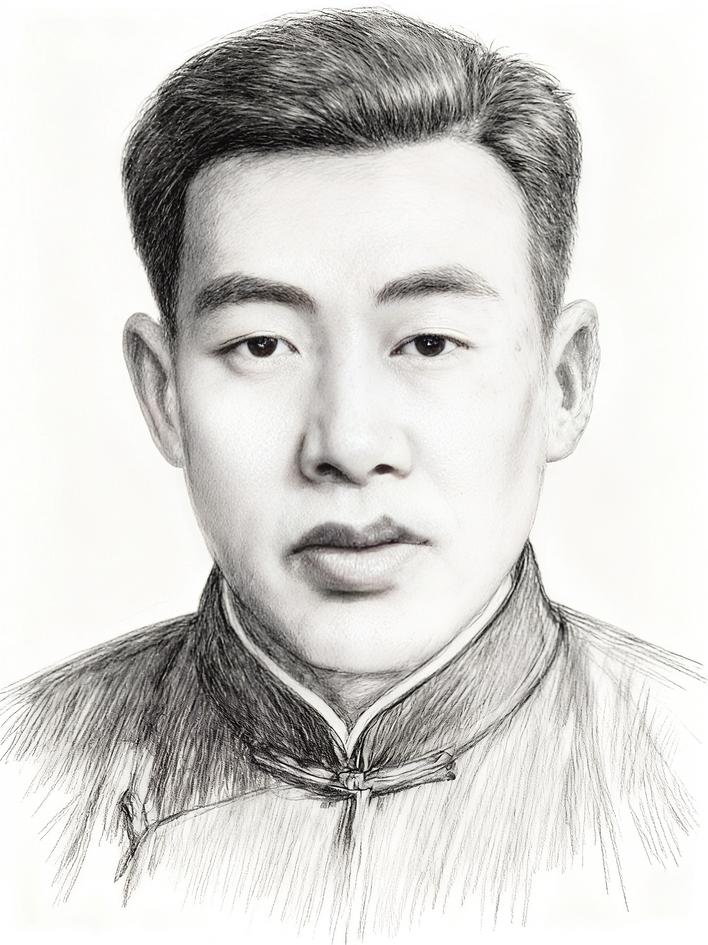

黃麻起義他帶領徐海東等奮勇殺敵家鄉“木蘭游”正圈粉全球游客

吳光浩(1906—1929) 黃陂王家河街人。黃麻起義領導人,鄂豫邊紅軍和蘇區創建者,中國工農紅軍高級指揮員。1925年考入黃埔軍校第三期。1926年加入中國共產黨。畢業后參加北伐戰爭。1929年5月,吳光浩奉命赴河南商城領導起義工作途中遭敵伏擊,英勇犧牲。

9月26日,2025年風箏世界杯在武漢市黃陂區王家河街木蘭草原舉辦,20余個國家和地區的50名頂尖選手逐夢天空。

不遠處的長江支流灄水河畔,王家河街青云村吳光浩烈士陵園內,吳光浩的堂侄吳所新輕撫墓碑,向伯父訴說這些年來的家鄉巨變。

“村民們的日子都好起來了。”吳所新說,現在,青云村里有了光伏產業;大伙兒種植黃桃、壽桃、柑橘等,搞起直播帶貨;村里還打算利用紅色資源搞旅游,與周邊木蘭草原等景區連片發展。“伯父,您為之奮斗的生活,我們過上啦!”

吳光浩1906年出生于青云村。學生時代,他開始閱讀《向導》《新青年》等進步書刊。

1925年,吳光浩考入黃埔軍校第三期,翌年加入中國共產黨。1927年,大革命失敗,黨的“八七”會議后,中共湖北省委派吳光浩領導鄂南起義、黃麻起義。1928年1月,工農革命軍鄂東軍改編為工農革命軍第7軍,吳光浩任軍長,率部活躍在以木蘭山為中心的廣大地區。

1929年5月,吳光浩奉命赴河南商城領導起義工作途中遭敵伏擊,英勇犧牲。

漫步在吳光浩故居,瞻仰其生平,湖北日報全媒記者留意到,彼時在吳光浩麾下參與起義的,不乏徐海東、王樹聲等開國大將。

如今,吳光浩曾奮斗過的土地,早已換了人間。

青云村內,水泥路修到了村民家門口;方便拍照打卡的稻田棧道、可供垂釣的圍欄、游人漫步的瀝青步道,均已建成投用。

村黨支部書記熊兵介紹,村民靠著“一窩雞”“一棚苗”“一塘魚”當起了小老板。現在,青云村擁有“微產業”的村民達30余戶,每戶年收入達到10多萬元。

吳所新今年78歲,曾在武漢開辦制衣廠,2019年返鄉后,精心打理著吳光浩故居和陵園。他說,每年都有萬余人來到吳光浩故居和陵園瞻仰。“村民日子越過越紅火,伯父泉下有知,可以安心了。”

如今的王家河街,是湖北省第一批宜居宜業和美鄉村樣板帶,文旅發展勢頭強勁。18.5公里火塔公路,串起23個和美鄉村。和美鄉村與木蘭草原等景區交相輝映,繪就“村在景中、景融村中”的畫卷,每年480萬全球游客慕名而來。

長江奔騰,初心如磐。吳光浩烈士當年所期盼的繁榮富強,正在家鄉變為生動現實。這片土地上的人們傳承英烈精神,在新時代續寫農文旅融合發展新篇章。(黃磊 張競恒 黃宣 李環)

三灣改編時他第一個站出來支持毛委員為修繕宛希先故居村民們拆下自家老屋磚瓦

宛希先(1906—1930) 黃梅下新宛大屋人。1925年加入中國共產黨。1926年參加北伐。1927年參加湘贛邊界秋收起義。起義部隊到達三灣后,宛希先響應毛澤東的號召,第一個站出來表示堅決革命到底。1930年在江西永新縣犧牲。

黃梅縣下新鎮宛大村的名字,始終與一位烈士緊密相連。

他,19歲入黨,21歲參加秋收起義,并跟隨毛澤東上井岡山,24歲不幸犧牲。在三灣改編時,他第一個站出來支持毛澤東將革命進行到底。他,就是井岡山上的尖兵宛希先。

“在三灣改編的關鍵時刻,21歲的他第一個站出來堅決支持毛委員。”在該村的宛希先紅色革命文化館內,講解員黎常貴聲音洪亮。

1927年9月,秋收起義部隊抵達三灣村,部隊士氣低迷,前途未卜。毛澤東對官兵們說:“有愿意跟我走的,請站到左邊來,我熱烈歡迎;有愿意回家的,請站到右邊去,我熱烈歡送,并且發給路費!”

“當時現場寂靜無聲,”黎常貴還原著歷史場景,“突然,宛希先舉槍高呼:‘跟毛委員干革命,堅決到底!’他率先站到左邊。”這關鍵一步,凝聚了軍心,穩定了隊伍。

那段崢嶸歲月,已成為宛大村的精神底色。每逢周末,文化館內總能看到孩子們凝神傾聽的身影。

村口的烈士陵園,青松翠柏守護著紅色熱土。宛希先紅色革命文化館內,百余件文物靜默陳列——宛希先使用過的煤油燈仿制品、村民捐贈的革命時期糧票……“參觀游客絡繹不絕,高峰期日接待量超過300人。”文化館管理員介紹。

不遠處的宛希先故居,經修繕后保持著青磚黛瓦的原貌。“修繕用的磚瓦,很多是村民從自家老屋拆下捐出來的。”已退休的原村黨支部書記宛亞文說。2023年,紅色美麗村莊建設啟動,村民踴躍捐物、騰地,自籌資金70余萬元。

“從前外出奔波,如今在家門口就業,收入翻倍。”綠浪翻滾的茶壟間,62歲的村民石記芳用汗水丈量著生活的變遷。這片2021年落地的茶園,讓23位村民“掙錢顧家兩不誤”,每年還為村集體貢獻5萬元收入。

村莊深處,3公里長的“重走長征路”體驗步道即將貫通,沿途設有“飛奪瀘定橋”“四渡赤水”等體驗點。“‘十一’可試運營!”村黨總支書記李鐵明說,村里已與武漢、南昌的三家研學機構簽約,預計年接待學生超萬人次。

在研學基地建設現場,來自江西吉安的劉景文正與工人討論施工細節。“宛希先烈士犧牲在我的家鄉,如今我來到他的故里投資,仿佛完成了一場跨越時空的對話。”

目前,宛大村紅色美麗村莊項目建設已投入2000萬元,智慧停車場、百姓大舞臺即將竣工。

從24歲烈士的堅定追隨,到如今全村人的齊心奮斗,這片紅色熱土正書寫著鄉村振興的新故事。(曹雯 吳慕楓 鄭鑒峰 王晶)