原標題:放榜!這些“新發現”來了

湖北年度考古“成績單”放榜了!長江中游的大型宮殿式建筑、“高山流水”畫像磚、見證南北交流的北宋時期梅瓶、新發現的陶范與半個世紀前出土的青銅器正好“配對”……

2023年度湖北考古工作匯報會,在湖北荊州召開,“湖北六大考古新發現”以及網絡人氣獎集中“放榜”,展現了荊楚大地的考古價值,一起來看看這份考古“成績單”。

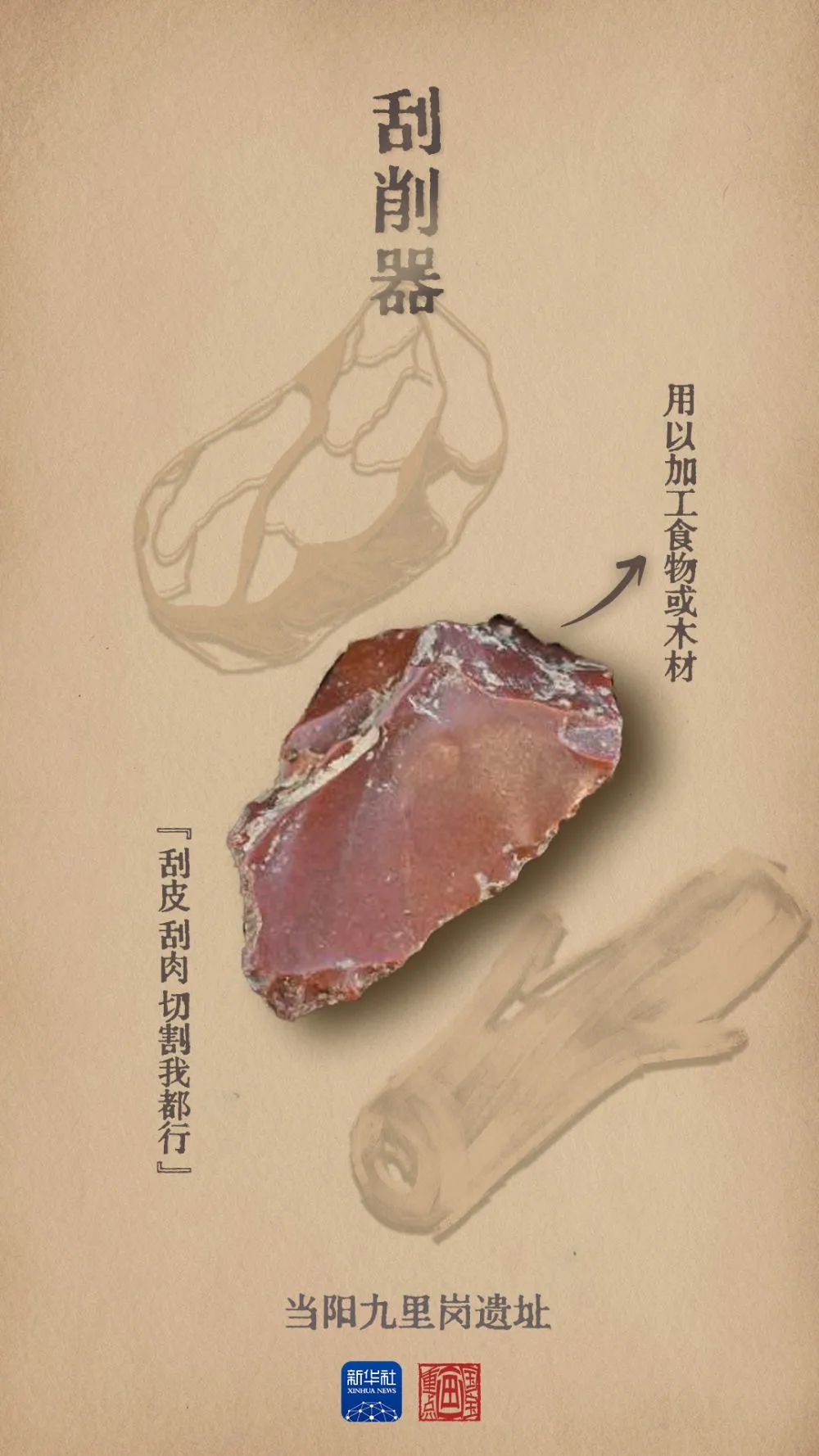

當陽九里崗遺址,地處鄂西山地向江漢平原過渡地帶。遺存分布范圍廣、文化內涵豐富,新發現21處舊石器地點共計采集石制品300余件,包括石核、手鎬、砍砸器、刮削器等,原料主要采自附近的河灘礫石。該項目負責人向其芳說,這處石器初級加工場所,為探討中國南方地區舊石器時代文化面貌和發展演變、人群遷徙與技術交流提供了關鍵材料。

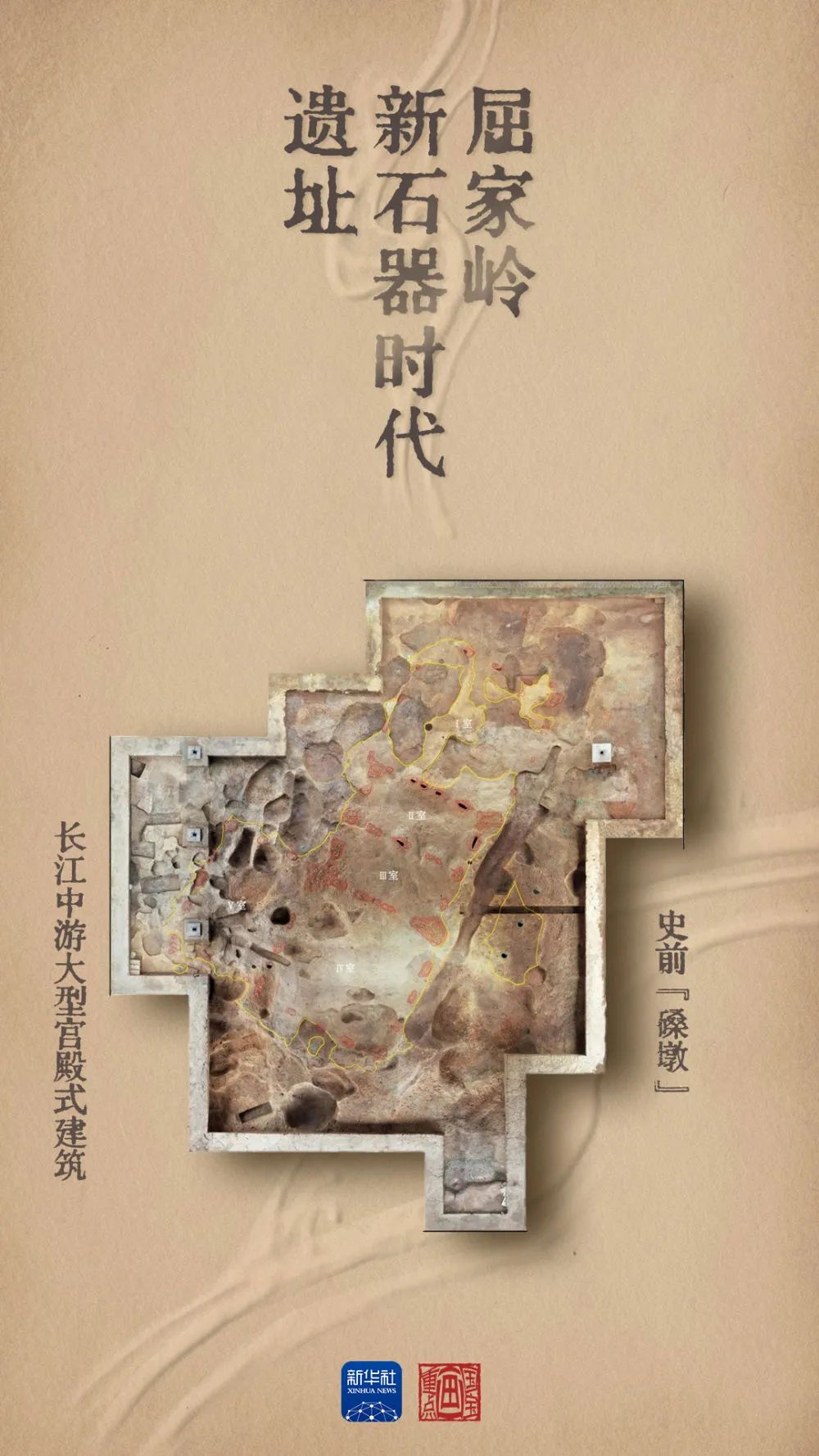

屈家嶺新石器時代遺址。“屈家嶺文化是長江中游最興盛、最強勢的一支新石器時代考古學文化”。屈家嶺遺址考古項目負責人陶洋介紹,經過近2年考古發掘,遺址中心區域逐漸揭露一座面積約510平方米的大型建筑F38,“埋藏”著眾多規模龐大、建造工藝考究的磉墩,用紅燒土混合黏土及零星豬骨填滿深坑。在5間“房子”內,近70個磉墩個個醒目。體量最大的長度超過2米、寬度超過1米,推測為一處宮殿式建筑。高等級建筑的出現意味著社會的進一步發展,建筑技術進步、建筑體量增大,勾勒出江漢平原史前文化和社會高度發展的生動圖景。

這兩件陶范殘件,其紋飾風格與早年此地發現的商代末期獸面紋銅鐃如出一轍。“這一發現見證了跨越半個世紀的巧合。考古充滿未知,也需要一點好運氣”。武漢大學長江文明考古研究院副教授李洋介紹,在120平方公里的調查區域內,考古隊發現古代礦冶遺址104處,基本掌握了60處先秦礦冶遺址的范圍面積、地層堆積、遺跡分布、保存狀況,豐富了湖北礦冶考古的內涵,為南方青銅器的生產提供了重要資料,也為先秦時期長江流域礦冶資源開發與利用模式提供了典型案例。

武漢新洲曾家墩遺址,出土一塊用于青銅箭鏃鑄造的石范。其形制規整、保存完好。“銅液從澆口灌注后,有多個通道分流,這個石范推測可以同時鑄造9個箭鏃”。武漢市文物考古研究所張劍說,這是武漢地區出土的保存最完整的青銅箭鏃鑄造石范。在西周遺址早、中、晚三期的地層內,分別都有青銅鑄造遺物,如陶鼓風管、銅錠、銅渣、熔爐殘壁等。對于研究中原王朝對南方的經營,特別是對南方銅料資源的控制和運輸具有重要學術價值。

荊州秦家咀M1093。楚莊王還是楚文王?東周時期楚國都城近郊的一處邦墓地秦家咀墓地,新出土的《四王五霸》簡文,列舉虞、夏、商、周四代帝王事跡,又列舉“五霸”及其輔相之名。簡中提到“楚文王,亓(其)相穴(鬻)拳”。秦家咀墓地考古項目負責人楊開勇說,M1093出土戰國楚簡內容豐富,初步可知內容涉及先秦“書”類、“語”類諸子、數學、醫藥、畜牧、文學、日書等領域,對研究先秦時期的歷史文化思想,提供了珍貴的新資料。

高山流水遇知音,在考古中遇見“知音湖北”。“王寨南北朝家族墓集中使用畫像磚且跨越南北朝多個政權時期的情況,在湖北地區為首次發現,在全國也較為少見。”該項目現場負責人高順利說,“高山流水”題材以及帶“小輿大駕行”“五音直郎”“牽誕馬”榜題的新內容,大大豐富了湖北地區乃至全國畫像磚的題材。

“網絡人氣獎”——黃梅康家壟墓地墓地共清理發掘宋、明墓葬三座。其中M1為北宋紀年墓,出土瓷器釉色和品種十分豐富。褐彩纏枝牡丹紋梅瓶,保存完好、引人矚目。“同一墓葬隨葬器物兼有南北方不同窯口的產品,對于研究北宋早期南北瓷器貿易交流,及相關考古學文化具有重要價值。”該項目現場負責人凡國棟說,目前湖北地區已發掘宋墓300余座,其中紀年墓僅13座。M1的下葬年代為治平三年(公元1066年),是北宋早期墓葬斷代的極佳標尺。