十三年前,她帶著鄉音與忐忑來到竹溪,成為這片土地上的“外鄉人”;十三年后,陌生的鄉音早已變成親切的方言,凜冽的山風也裹著熟悉的暖意。

1989年7月出生的沈燕青,是竹溪縣第一高級中學的老師,她用十三年的堅守,把異鄉過成了故鄉,用一支粉筆,在竹溪的山水間,寫下了屬于自己的教育詩行。十堰市優秀輔導教師獎、十堰市“一師一優課”優質課獎、校級優秀教師等榮譽,是對她教育生涯的高度認可,更是她無私奉獻的生動注腳。

日常堅守:不為人知的付出

清晨,當大多數人還在夢中時,沈燕青早已踏上趕往學校的路;深夜十點后,她才匆匆離校。這是她的工作常態,也是無數教育工作者的縮影。

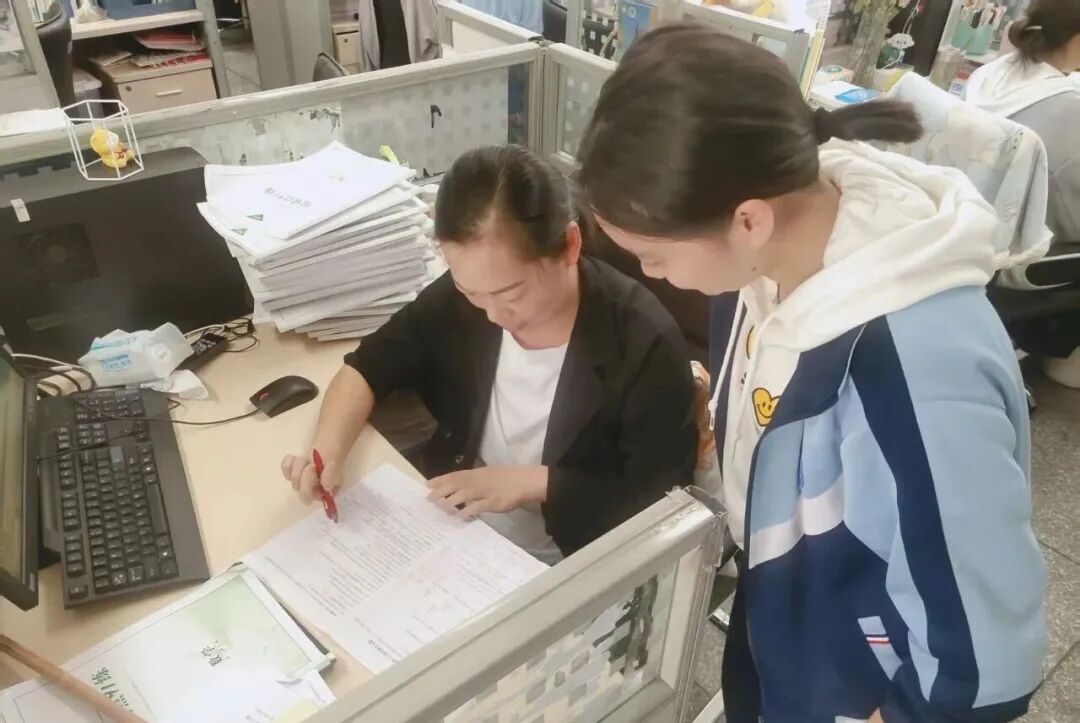

△沈燕青正在輔導學生作業

回家,是“第二戰場”的開始——待批的作業、堆積的家務、未改完的試卷,填滿了她的夜晚。作為雙職工家庭,她和愛人常被孩子埋怨“沒時間陪我”。一次,孩子發燒哭著要找媽媽,她卻因晚自習無法回家。深夜歸來,孩子已睡,臉上淚痕未干,懷里還緊攥著她的睡衣。“那一刻,心里特別不是滋味。”回憶起這段往事,她眼中仍有淚光。

對身在遠方的父母,她同樣滿懷愧疚。遠嫁的女兒,牽掛只能寄托于寒暑假的短暫陪伴。2016年高考前三天,正在上課的她接到妹妹的消息:“媽暈倒了!在救護車上!”粉筆在黑板上頓了頓,粉塵簌簌落下。她努力平復情緒,把手機扣在教案下,聲音微顫卻堅持講完了課。“爸爸在電話里讓我別回去,說媽媽有他們照顧,讓我安心陪學生走進考場。”她說。

6月7日,送學生入考場后,她立即訂了最早回家的車票。她知道,自己守護的是一群孩子的未來,而在遠方,有人正默默守護著她的牽掛。

臨危受命:挺身而出的勇氣

2019屆高三,一診考試臨近,同組老師突發身體狀況。學校領導希望沈燕青交出自己帶熟的文科班,接手兩個全新的理科班。

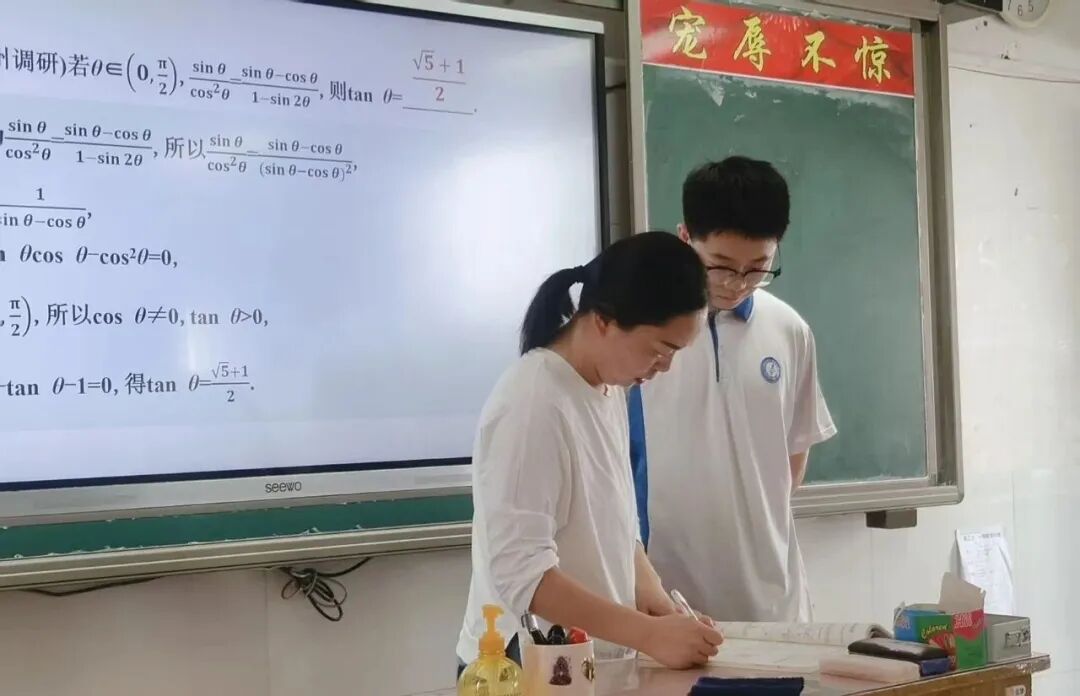

△沈燕青正在為學生答疑

彼時,愛人同樣奮戰在高三一線,孩子尚且年幼。面對陌生的班級、未知的學情與緊迫的時間,她內心滿是掙扎。“可高三對每個學生、每個家庭來說,都是夢想沖刺的‘最后一公里’。”她說,“兩個班的孩子需要我,這份需要重過千斤。”她不再猶豫,立即投入工作,加班分析學情、研究教法,常常忙碌至深夜。付出終有回響,后來,她收到了學生的賀卡,那些真誠的問候,瞬間撫平了她所有的疲憊。“原來教育從不是我的單向付出,孩子們也在告訴我——老師,你的辛苦我們都懂。”

育人初心:不問去向,只問需要

2025年正月,高一開學第一周,沈燕青再次接到調任通知,去高二接兩個班的數學課。

這并非易事。剛帶完高三,長期熬夜備課讓她身體嚴重透支,需每日服藥調理。原本年級考慮她的情況,只安排她帶一個班。“我也想過,是不是該為自己考慮一次。”她坦言。但當得知,因高二一位教師身體原因,數學課已無法正常開展,且孩子們即將升入高三,時間耽誤不起,她再次做出選擇。“我清楚,‘孩子們需要我’的時刻又來了。”她迅速完成原班交接,連夜備課,當晚就走進新課堂,連上四節晚自習。

在新班級,她很快就注意到男孩小宇。因家庭變故,小宇情緒低落,成績下滑。沈燕青常在自習時找他談心,從生活聊到學習;批改作業時,總認真寫下鼓勵的話語。漸漸地,小宇眼中重新有了光,成績也穩步回升。

“教育的意義不止于傳授知識,更在于一次次耐心陪伴、一句句溫暖鼓勵,讓學生知道——備考路上,我始終與他們同行。”高中三年,是老師與學生間的“雙向奔赴”:老師以堅守,賦予學生迎接未來的底氣;學生以成長,回報老師以歲月中最動人的答案。

扎根傳承:十三載春秋育桃李

十三年光陰流轉,竹溪已成為沈燕青生命中的故鄉。黑板上的公式寫了又擦,作業本上的批注添了又改,一屆屆學生從青澀走向成熟,奔向廣闊天地,唯有她始終扎根在這片山區的講臺上。

教育的傳承,就藏在日常的溫暖瞬間里。如今坐在她對面工位的劉雅蘭,正是她十年前親手教導的學生。看著昔日的學生低頭備課,發梢輕拂教案的熟悉姿態,沈燕青仿佛看見了當年的自己。第一次搭檔監考時,劉雅蘭悄悄遞來一顆薄荷糖:“老師,您以前總在夏天發這個,說能提神。”批改作業時,劉雅蘭指著某道錯題會心一笑:“這思路和我當年一模一樣。”這些瞬間讓沈燕青深刻領悟:最好的傳承,就是看著自己培養的學生,成為照亮他人的光。

十三年的耕耘結出累累碩果:李涵真從陸軍工程大學研究生畢業后,在福建泉州部隊任教官;李漢濤研究生畢業就職于西安比亞迪;上海大學馬克思主義學院留校的趙慧敏;更有李爽、張遠浩等一批學生選擇回到母校,從她的學生變成了同事。這些年輕人的回歸與成長,正是教育薪火相傳的最好見證。

“十三年不長,只是把他鄉過成了家鄉;十三年不短,足以用一支粉筆,在竹溪的山水間寫下屬于自己的教育詩行。”沈燕青的這句話,道盡了十三年堅守的深情與價值。面對未來,她表示將繼續秉持“教育磚”的精神——不問去向,只問需要,始終穩穩站在孩子們最需要的地方。

在竹溪這片熱土上,沈燕青用十三年光陰詮釋了一名教育工作者的初心與使命,她的愛心與責任,如同不滅的燈火,持續照亮著山區孩子前行的道路。

(責任編輯:李曉雯)