近日,十堰市人民醫院心臟中心成功為一位27歲雙孔型房間隔缺損(ASD)患者植入全國首例雙生物可降解封堵器。這一高難度手術的圓滿成功,標志著該院在結構性心臟病介入治療領域再攀高峰。

體檢發現心臟有兩個“漏洞”

“雙降解”方案解難題

27歲的徐女士(化姓)入職體檢時,發現心臟有房間隔缺損。她慕名來到十堰市人民醫院心臟中心,找到心內科1病區趙繼先主任。

經過細致檢查,趙繼先確診她的心臟存在房間隔缺損,且是更為復雜的“雙孔型”。較大的缺損有12毫米,較小的也有9毫米。這意味著她的心臟本不該相通的兩個心房之間,出現了兩處異常通道,血液在心房間異常分流,長此以往會加重心臟負擔,影響健康,需盡快實施手術干預治療。

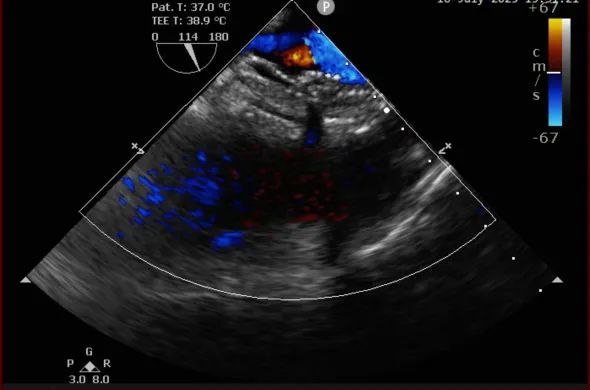

術前和術后TEE圖對比

對于像徐女士這樣的年輕病人,治療方案的選擇至關重要。傳統開胸手術創傷巨大、風險極高;而常規的金屬封堵器植入雖屬創傷小的微創介入,卻會在心臟內永久留存,可能帶來金屬過敏等遠期風險,甚至影響未來可能需要的其它心臟介入治療。

“一想到身體里要終身帶著金屬‘零件’,還可能存在遠期并發癥風險,我就非常擔憂。”徐女士說。

如何在實現微創高效治療的同時,徹底避免體內永久性金屬殘留的隱患?趙繼先主任、沈俊博士和范群雄副主任醫師團隊經過嚴謹評估,決定為徐女士實施一項國際前沿的新技術:同時植入兩枚生物可降解房間隔缺損封堵器。

趙繼先介紹,這項技術的核心魅力在于,聚乳酸材質的封堵器在成功完成使命后,會在數月內逐步降解,最終轉化為人體可自然吸收的乳酸,并代謝為水和二氧化碳排出體外。與此同時,患者自身的心臟內膜組織會沿著封堵器生長,在器械完全降解前完全修復缺損區域,真正實現“介入無植入,植入無殘留”的健康目標。

多學科團隊強強聯手

在方寸之地極限挑戰

運用兩個可降解封堵器同時精準封堵心臟雙孔,難度超乎想象,對醫生的技術、經驗和臨場應變能力提出了極高要求。趙繼先坦言,“手術的每一步都充滿挑戰,任何一個環節的細微偏差,都可能影響整體效果。”首先,其中一個缺損緊鄰冠狀靜脈竇,兩者距離僅有約7毫米。操作必須分毫不差,既要確保封堵器完美封堵缺損,又不能對鄰近的冠狀靜脈竇和瓣膜功能造成絲毫損傷。

更棘手的是,兩處缺損位置特殊。當第一枚封堵器植入后,其自膨脹效應可能導致鄰近的第二個缺損形態改變,這就需要團隊在手術過程中實時觀察評估,迅速做出判斷并調整第二枚封堵器的型號。此外,手術需通過雙側股靜脈建立路徑,分別精準輸送兩枚封堵器,并確保它們形態完美、位置精準,互不干擾且嚴密封堵。

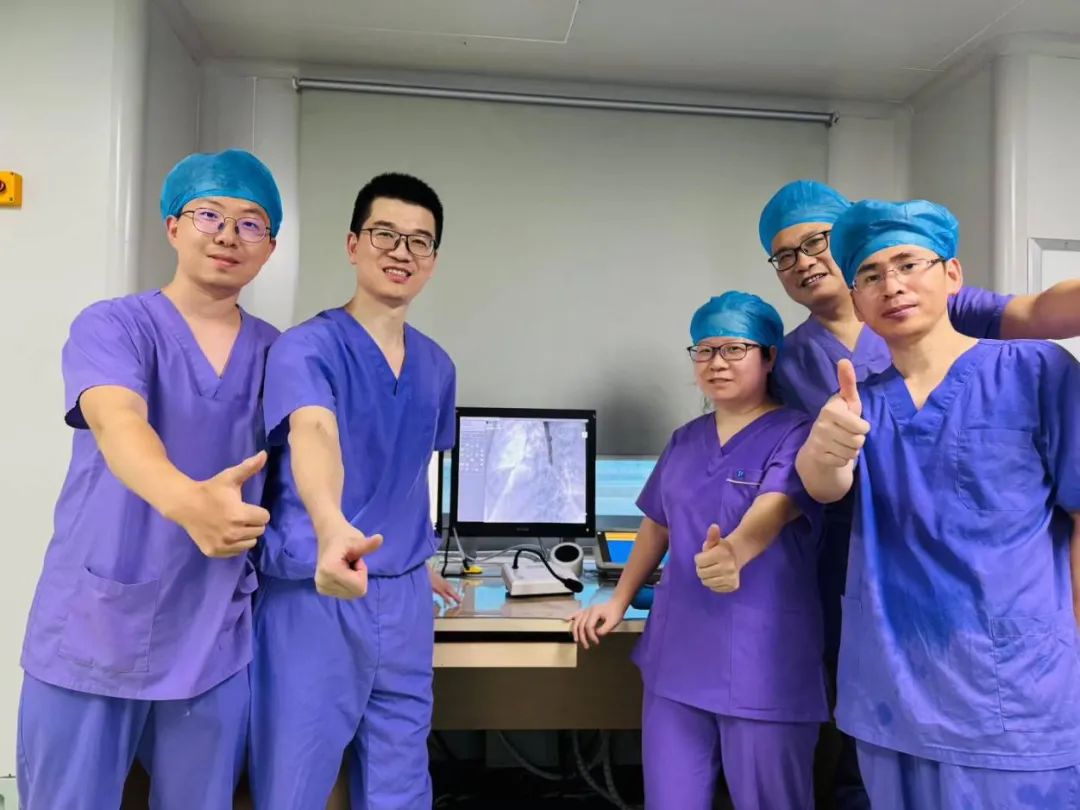

面對如此高難度的技術挑戰,十堰市人民醫院心臟中心展示了強大的多學科協作力量。在經驗豐富的趙繼先主任指導下,由技術精湛的沈俊博士、范群雄副主任醫師領銜的介入團隊,聯合超聲科熊琳副主任醫師及麻醉科等多學科精銳力量,迎難而上。

手術過程中,憑借精湛技術和默契配合,團隊成功將兩枚可降解封堵器精準植入預定位置。術后即時超聲檢查顯示:兩處缺損封堵嚴密,無任何殘余分流,封堵器形態和位置理想,手術圓滿成功。術后,患者恢復良好,順利康復出院。

全國首例

從“永久植入”到“無痕修復”

“全降解封堵器的應用,是結構性心臟病介入治療的革命性突破,真正意義實現了‘介入無植入’。”沈俊強調,“它從根本上解決了金屬封堵器終身存留體內帶來的所有潛在風險。對于青少年及成人常見的室間隔、房間隔缺損,這無疑是最理想、最微創的治療方案。”

此次全國首例復雜雙孔型房缺“雙降解”封堵術的成功,是十堰市人民醫院心臟中心在結構性心臟病介入治療領域持續引領技術創新的有力證明,進一步夯實了人醫在心臟病診療領域的區域領先地位。今年5月22日,團隊成功完成本院首例可降解卵圓孔未閉封堵術。短短數月,在趙繼先、沈俊、范群雄的引領下,團隊已連續成功完成5例可降解卵圓孔未閉及房間隔缺損的封堵手術。

這一重大突破迅速引起國內醫學界矚目,相關成果已被各大學術媒體廣泛關注和報道。