原標題:荊”楚藏寶圖丨五千年前的“一次性紙杯

荊楚文化是悠久的中華文明的重要組成部分,在中華文明發展史上地位舉足輕重。

——習近平

荊楚文化璀璨奪目,全省宣傳思想文化工作會議上提出,“要深入挖掘荊楚文化的精神特質,凝練荊楚文化標識,打造新時代湖北文化品牌。”

作為荊楚文化標識的“楚地文物”,蘊藏著荊楚文化的精神特質。長江云新聞推出“荊楚藏寶圖”系列報道,跟大家一起開啟“荊楚寶藏”盲盒,探秘一件件“繪”說話的楚地文物,領略“荊楚三千年”的文化魅力。

?? 點擊盲盒 開啟“荊楚寶藏” ??

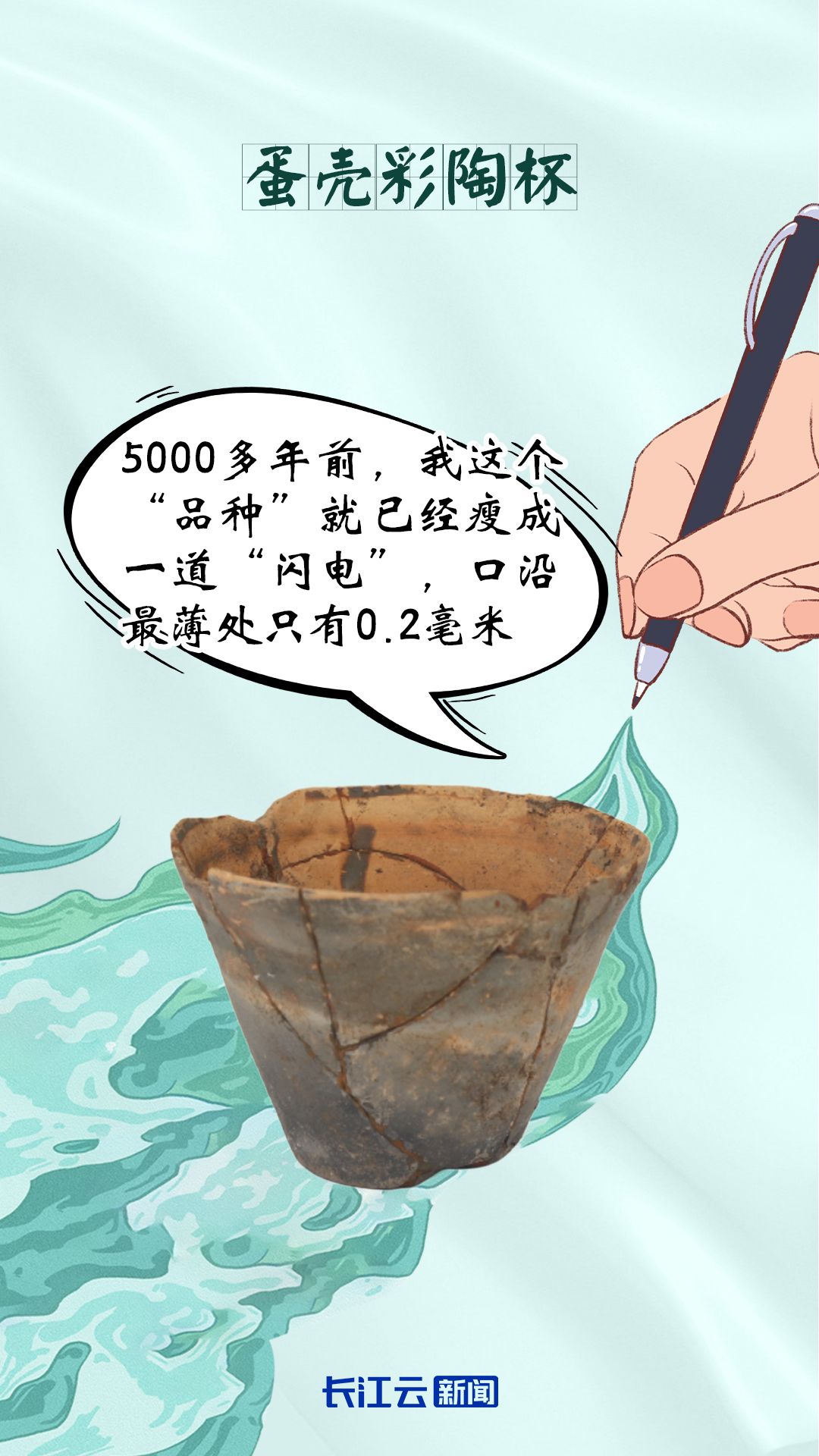

屈家嶺遺址出土的蛋殼彩陶杯,在屈家嶺文化之前沒有在形態上與之接近的器具。它形似我們當今的一次性紙杯,杯壁厚度一般在0.5毫米左右;底部略厚,約0.5-1毫米;口沿最薄處只有0.2-0.3毫米厚。因胎壁薄如蛋殼而得名“蛋殼彩陶杯”。

今天盲盒中開啟的這件蛋殼彩陶杯,是屈家嶺遺址第四次考古發掘出土的。敞口,斜弧腹,底部略內凹,胎壁極薄,器表器內均繪黑彩,泥質橙黃陶。口徑7.3-7.6cm,底徑3.5cm,高5.4cm。它在數米深的地下沉睡了五千多年,居然沒有被分解或分化,甚至保存得較為完好,其色彩鮮艷如新,真是傳奇中盡顯神奇。

場景想象圖(蛋殼彩陶杯實際高約5.4cm)

結合文心一格繪制而成

說起新石器時代晚期的制陶藝術成就,人們不得不公認名冠中外的仰韶文化。但是多數學者認為仰韶文化的陶器是慢輪手制陶,發展到仰韶文化晚期,其中小型陶杯、陶碟等才是快輪制作的。一般來說,手制和慢輪制陶,往往器表保留有各種修整的痕跡,而快輪制陶的特征則是器體造型端正,器壁渾圓勻稱,陶器底下一般會保留有螺旋式拉伸的指痕,且制作出來的陶器可以達到如蛋殼一樣薄。

有考古專家發現,江漢地區是我國最早出現快輪成形的地區之一,湖北境內多處大溪遺址如關廟山遺址等便有了薄胎彩陶的身影;到屈家嶺文化時期,陶器制作一改過去的手制或手制輪修為快輪制陶。屈家嶺遺址出土的蛋殼彩陶,顯現出先進的快輪制陶技術已經革命性地發展到極為興盛的階段,成為屈家嶺文化獨有的快輪制陶產物。

屈家嶺文化出土的蛋殼彩陶杯

最近,同屬于屈家嶺文化的湖北沙洋城河遺址也發布了最新的考古成果。

作為新石器時代屈家嶺—石家河文化的重要城址,沙洋城河遺址最新發現了距今約5000年的“水壩”遺存,是迄今發現最早且明確的水利設施。

專家推測其用于旱季供水、澇季排水,相關發現見證了長江中游先民的治水智慧,為探索長江中游史前治水區域差異提供了關鍵樣本。

紅色箭頭處為“水壩”遺存

(圖片為城河遺址聯合考古隊航拍圖)

考古人員還通過勘探,在沙洋城河遺址王家塝墓地發現墓葬300多座,為迄今為止發現的規模最大、保存最完整的屈家嶺文化墓地,填補了長江中游史前大型墓地發現較缺乏的空白,彰顯了屈家嶺文化族群的智慧和力量。

文物“繪”說話

5000多年前,代表了史前最高制陶工藝水平的蛋殼彩陶杯,留下了獨步天下的史前制陶絕唱。千年之后,科技和文物也能碰撞出奇妙的火花。今天,讓我們來一次前所未有的文物冒險,當文物來到“賽博”世界,它又能“進化”出什么奇妙玩法?請帶著天馬行空的想象,跟著文物穿越時光,來一場賽博朋克之旅。

點下方圖片 開啟“賽博朋克”之旅