基于此,華中師范大學政治學部徐勇教授團隊于今年6月前往竹溪縣及其所轄的4個鄉鎮進行深入調研,撰寫完成調查報告,供省領導及有關部門決策參考。

一、聯戶治理:以“中心戶長”夯實治理基礎的主要做法

為了填補基層治理的縫隙,及時回應群眾需求,激活村莊的內生動力,竹溪縣依據“隨灣就片”原則構建基層治理四級體系,以“中心戶長”進行聯戶治理,夯實基層治理基礎。

(一)以“隨灣就片”為基礎,設立治理微主體

竹溪縣通過就近劃分組院,選出“中心戶長”,搭建全覆蓋的基層治理體系。一是治理單元細劃到灣,合理劃分網格。按照“村組定界、規模適度、無縫覆蓋、動態調整”原則,以村民小組或安置點為單元劃分網格,每個網格不超過50戶,不留空白區域、不搞一刀切,全縣共有3000多個組院,4500名戶長實現包戶聯戶全覆蓋。二是創新人員選拔機制,民主選舉戶長。在建立健全村小組的設置基礎上,遵循“治理能力強、群眾基礎好、治理經驗足”的評選原則,每個小組明確1~2個“中心戶長”(黨員中心戶長),優先從老黨員、老教師、退役軍人、返鎮能人、鎮人大代表中產生,按照“一提兩推一公示”的程序進行確定。

(二)筑牢“戶院會談”陣地,開展治理微協商

竹溪縣通過創設協商議事平臺,發揮戶長帶頭作用,有效實現“眾人來商量”。一是定點收集村情民意,回答“在哪協商”。通過設置227個“鄰里守望站”,“中心戶長”定期開展“鄰里守望”“睦鄰互助”等志愿服務活動,通過戶戶走到、敲門行動,有效引導群眾走出“小家”融入“大家”,以“鄰里事”催生“鄰里情”。2022年以來,竹溪縣共組織開展群眾微議事5100余次,征集意見建議12000余條,領辦議事項目3000余個。二是定時開展議事活動,回答“何時協商”。戶長作為群眾說事組織員,原則上每月固定1天召集所聯系的農戶召開群眾說事會,就村級發展、項目建設、急難愁盼等事項進行商討解決。三是協商形式的多元化,回答“怎么協商”。圍繞村灣事、家務事、鄰里事,通過一線協商、村口議事、院壩懇談、圍爐夜話,共組織召開戶院會、民意懇談會、場院群眾會、村頭夜話會、社區樓棟會1700多場次,協商解決急難愁盼問題2300多件。

(三)創建“戶長接單”機制,強化治理微服務

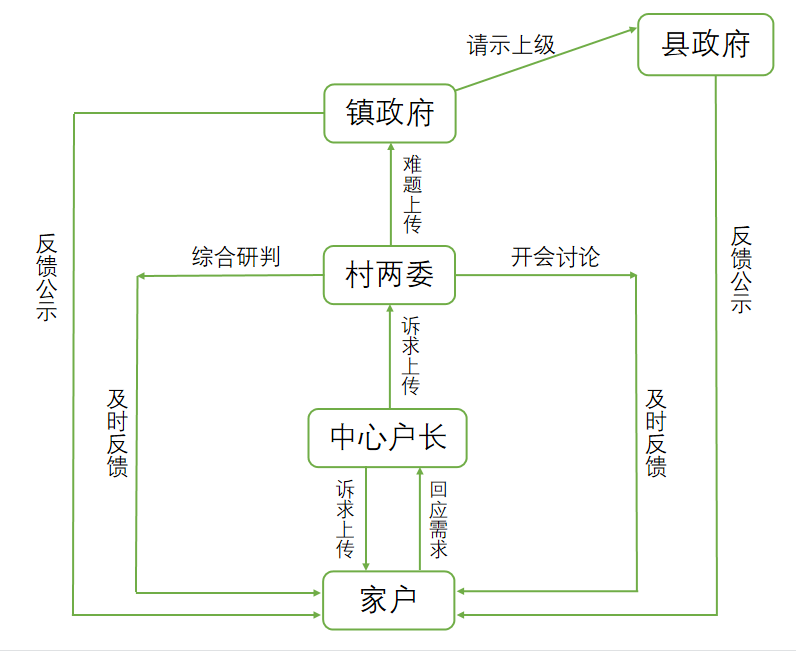

竹溪縣以滿足群眾所需為目標導向,運用多維溝通機制提供動態跟蹤服務。一是服務對象精確到戶,實現溝通到位。堅持“黨建引領+組院戶長+黨員群眾+精細服務”的工作思路,村黨支部優化日常管理,壓實戶長包戶聯戶責任,戶長深入村組農戶、田間地頭,廣泛了解村情民意、傾聽群眾呼聲。二是群眾需求精準對接,實現服務到家。戶長持續收集群眾微心愿,采取“群眾點單、戶長接單、組織清單”的方式強化跟蹤服務,實現供需精準對接。戶長圍繞政策宣講、民生服務、矛盾化解等方面的6類工作清單,實行“不統一時間、不固定點位、不常態坐班”的“三不”彈性工作制,全天候、全時段收集社情民意,服務群眾。三是服務結果及時反饋,實現責任到戶。戶長對于問題采取聯動處理機制,按照事前預測、事中解決、事后公開的順序,對于當場無法解決的問題進行逐級上報,并及時反饋結果。全縣4500名組院“中心戶長”共幫助代辦各類服務事項1.3萬件,以微服務滿足群眾微需求。

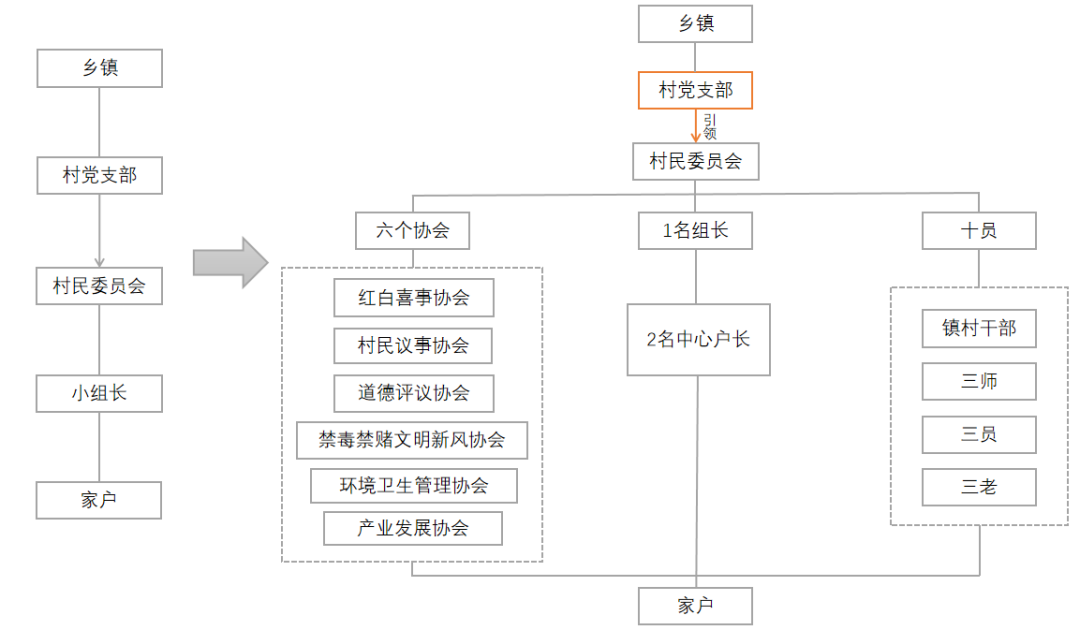

(四)建構“四級治理”體系,創設治理微結構

竹溪縣通過吸納戶長建立四級治理體系,將治理觸角延伸至戶,縮短服務距離。一是“縱向到底”,構建村級基層治理四級體系。全面完善“村黨支部—黨小組—中心戶長(黨員中心戶長)—農戶”的組織設置,實現村級社會治理模式由粗放向精細、靜態到動態、分散到集中、局部到全面的四個轉變,形成“縱向到底、橫向到邊、共建共治共享”的基層治理體系。二是“橫向到邊”,建立戶長包戶聯戶工作機制。每名“中心戶長”聯系20~50戶,建立“中心戶長”“一帶雙聯三到六員”工作模式,發揮戶長帶頭示范作用,上聯小組、下聯群眾,實現工作任務清單化,并細化年度工作任務和分月工作安排計劃,設立工作臺賬,建立檔案。

圖1 竹溪縣岳王廟村單元體系變化圖

二、由“微”促治:以微治理共同體促推治理有效的作用展現

竹溪縣借助正式和非正式的溝通渠道掌握群眾真實訴求,并采取常態化的多維服務供給機制,優先對問題進行閉環處理,將群眾反映的小事實事化解在組院。

(一)聚焦群眾日常需求,解決了群眾周邊難題

竹溪縣以“中心戶長”為橋梁,分類處理問題,及時回應群眾訴求。一是直接對接需求,解決了群眾急難愁盼。由于地域相鄰,戶長可以通過入戶全面掌握每戶的實際情況,做到“五必到五必訪”,并將組院內村民輿情、意見建議、好人好事等梳理成問題清單,在微網格內匯聚治理力量,實現“大事化小、小事化無。”二是及時回應機制,提高了基層治理效率。“中心戶長”通過日常入戶、拉家常以及戶院會等多種渠道,形成“全面閉環、綜合研判、有效解決、及時反饋”的工作閉環。對于可以解決的問題,及時進行前端處置;對于難以自行處置的問題,逐級聯系并匯報具體情況,統籌協調做到有效解決。目前,全縣共有316個行政村、4個社區,共選配群眾說事人2880名、“中心戶長”3534名,群眾問題的解決率在90%以上。

圖2 家戶訴求解決流程圖

(二)優化及時溝通機制,實現了小事不出家門

竹溪縣通過完善溝通方式、健全溝通機制、暢通溝通渠道,動員群眾積極參與,助力于實現直接民主。一是以拉家常的溝通方式,建立鄰里互信關系。戶長用富有人情味且靈活的調解方式給群眾做思想工作,憑借自身威望有效化解“五小”矛盾,營造和諧的鄰里氛圍。二是建立溝通常態化機制,形成良好干群關系。戶長作為村莊的內生動力,一周入戶走訪3~6次,將溝通工作落實在日常生活中。強化常態化的溝通可以拉近群眾與干部之間的距離,增強群眾對其工作的支持與認同。三是落實定期的會議制度,暢通民意表達渠道。戶長一個月至少開1次戶院會,通過院壩會、戶院會、群眾說事點、鄰里守望站等平臺,與群眾進行面對面交流,全面實現“小事不出組院、大事不出村莊、難事不出鄉鎮”。

(三)完善基層治理結構,提升了基層服務效能

竹溪縣壓實戶長責任,將問題解決在戶院內,減少村兩委的工作壓力,夯實了基層治理基礎。一是以家為基點,提供優質精細化服務。構建從“村—組院—戶長—戶”貫通到底的基層治理體系,將精準服務延伸到末梢,提高服務群眾的精細化水平。二是以戶長為紐帶,實現了上下聯動。戶長上聯組院,下聯群眾,不僅積極貫徹黨的方針政策和法律法規,也關注群眾所需,實時提供動態化服務。“中心戶長”的入戶率高達95%以上,群眾滿意度達90%。三是以戶院為單位,激發群眾參與活力。鄰里之間基于共同環境、共同情感和共同利益,每家各派一個代表參加戶院會,到會率有80%,并依托戶院會進行互助共濟、協商共治,有序開展微治理。

三、合作治“微”:在細胞單元夯實治理根基的基本經驗

竹溪縣立足于家戶,發揮黨建引領的作用,激活微治理主體,傾聽群眾微聲音,在微網格內提供微服務,通過微治理共同體的構建,達到了“小事不出組院”的效果,為夯實治理根基提供了有效經驗。

(一)劃分微治理單元是構建微治理共同體的必要前提

以“地緣相鄰、血緣相親、便于管理”的劃分標準,合理設置微網格是構建微治理共同體的單元基礎。在微網格內進行治理,通過縮短服務距離、加強日常溝通、增強群眾參與意識,有效提高治理效能。竹溪縣壓實戶長的微責任,落實問題的即時回應機制,滿足群眾個性化需求,健全多維服務機制,打通鄉村治理的毛細血管,通過構建“黨支部—黨小組—中心戶長—農戶”四級組織架構,實現上下聯動、齊抓共管的局面。

(二)健全微治理組織是構建微治理共同體的關鍵方法

創設戶長包戶聯戶的工作機制,搭建四級基層治理體系,助力于構建微治理共同體。完善的微治理組織可以延伸治理觸角,精準對接群眾的日常訴求,并調動群眾參與協商的積極性,發揮其主體作用。竹溪縣以家戶為基點,以戶長為紐帶,以戶院會為溝通橋梁,建立“一約六會”機制,激活村落內生動力,凝聚微組織的大能量,構建“人人有責、人人盡責、人人享有”的基層治理微格局。

(三)創新微治理機制是構建微治理共同體的重要保障

微治理機制的系統化保證微治理共同體的整體構建。服務機制、溝通機制、協商機制等多種機制的創設保障微治理共同體的長效運行,調動群眾的積極性,激活組院的細胞活力。竹溪縣通過構建微溝通機制、搭建微協商平臺、提供精細微服務,帶動群眾參與組院微治理,促進鄰里和睦、矛盾化解、環境整潔,建立全方位的信任關系,強化共同體意識,深化基層治理的根基。

文章來源:華中師范大學政治學部“以共同締造推進縣域治理體制機制創新”竹溪縣專題調研報告

報告執筆人:華中師范大學中國農村研究院副教授 李華胤;華中師范大學中國農村研究院碩士研究生 江景妍