在向壩鄉勝豐村,當地干部群眾自發出錢出力,修建取水路,以主人翁的身份參與鄉村建設,凝心聚力共建美好家園,讓原本的“揪心路”變成了“暖心路”,成為當地美談。

“其實這個路早都需要修繕的,上面是我們村的水源地和林扒農田,無論汛期和旱季的時候要保障水源,我們平時也要勞作,上山下山都不方便的很。”5月31日,在向壩鄉勝豐村四組,一場討論勝豐村閉眼溝水源地支路修繕工作的屋場會正在召開。

一說起此處水源地支路修繕,村民們都十分上心。理事會會長孫貴才起了頭,大家便你一言我一語地討論起了修繕方案。閉眼溝到水源地道路全長一公里,連接著當地102戶村民。以前這條路沒人管理,村民們上山下山管護水源的時候都要冒著危險,十分困擾。四組村民李緒冬說:“原來就是一條標點符號“缺少成對揪心路”,上去還得拉著鋼筋繩索,下面就是石頭,一不小心摔下去那都不得了,有一次我上去就差點摔下去,太嚇人了!標點符號”缺少成對。

回憶起這條路以前的情況,80多歲的魏青連大倒苦水。對于吃這個地方的水的所有村民來說,盡快對道路進行修繕或者改變水源地支路的路線,能讓他們安全的上山管護水源和修繕管網,是他們一直以來的期盼。

村委“搭好臺”,群眾才能“唱對戲”。勝豐村從黨員干部思想觀念轉變入手,多輪、多形式、多渠道入戶宣講共同締造理念和知識,收集意見建議10余條。“以前是村兩委‘端菜’,群眾沒得選,吃不吃都是這幾樣,現在是群眾‘點菜’,想吃什么做什么,心情當然不一樣。”勝豐村村民張孝芝說,以解決群眾的實際需求為出發點,積極性自然就起來了。

為將群眾的呼聲落地落實,鄉、村工作組及理事會多次組織進行現場勘驗,讓這條“揪心路”的變得更加安心、更得民心。村兩委和理事會決定,把村民們召集在一起,聽聽他們的想法。自5月9日至8月20日,勝豐村四組先后3次召開共同締造理事會及2次群眾大會。理事會會長孫貴才說:“我們開會是當時第三季度,也是烤煙豐收的高峰期,為了不影響大家的烤煙增收,我們都是晚上7點鐘開群眾會,一方面要把這個事謀劃搞成,另一方面就是要保證群眾,不影響他們的產業收入。”

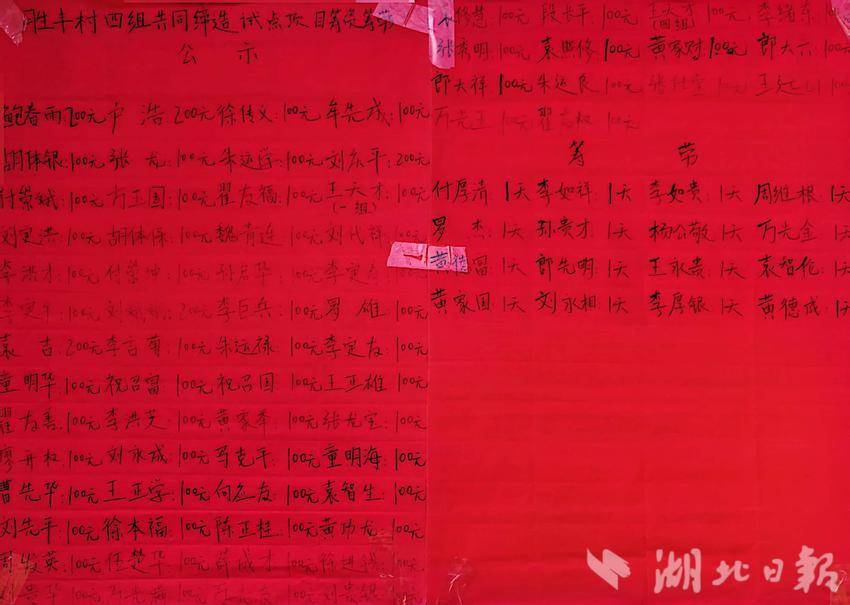

旱季來臨,老百姓聽說要商議修繕閉眼溝水源地支路這條路后,大家的熱情空前高漲,摸著黑到了村委會,就道路的實施方案、施工內容、所需人力物力等暢所欲言,在理事會的號召下,村民自發籌資修路,全村村民齊心協力,唱響了“和美鄉村”建設的合奏曲。“給我登記一下,我們家捐200元”,“也給我記一下,我們捐100元……”在外創業就業的有志人士、老黨員、老干部、村里群眾捐資修路熱情高漲,紛紛踴躍捐款。在全村群眾的大力支持下,三天時間,便籌資捐款7500元。理事會將資金指定專人統一管理,成立監督小組,確保錢用在刀刃上。

村民一起推薦出“鄉賢能人”廖開權成作為牽頭人組織開展水源地支路修繕工程,簽訂了施工協議。四組村民桂英秀欣喜地說:“修這條路值得,我們原來上山一直就是擔驚受怕、晴天天干沒有水,下雨也沒有水,把這條路修好了還是好,以后不管天晴下雨上山起碼不用這么擔心了!”

9月12日,閉眼溝水源地支路修繕工程正式開工,當地不少村民都加入施工的隊伍當中。其中年紀最小有一位10歲小朋友黃恩才跟著他的爺爺,爺爺負責用鐵鍬鏟沙,他就負責給爺爺牽袋子,爺倆配合十分默契,他還樂呵呵說:“我多出一份力,我的爺爺和其他的伯伯們就能少出一份力,我也想貢獻自己的一份力量”。理事會副會長廖開權說:“這條路的實施基本上都是受益戶,老百姓自己參與建設,搞得就很滿意,也都很負責。”

施工現場,工人們相互配合,隨處可見村里的群眾拿著鐵锨,運送著泥沙,干得熱火朝天。僅7天時間,閉眼溝水源地支路就施工完成。曾經的“揪心路”變成了安全的“暖心路”,老百姓格外歡喜。

值得一提的是,閉眼溝水源地支路的修繕工作,還激發了當地村民改善人居環境的內生動力。理事會為此專門成立了“環境衛士”小分隊,上門入戶勸說村民在規定時間內對屋前屋后垃圾雜物進行回收處理,對沒有自行清理或雜物長時間無人認領的,組織人員統一進行清理。并按照“門前三包”管理機制,對百姓逐一進行“門前三包”走訪宣傳,向百姓介紹“門前三包”的具體內容和清理整治的重要性,動員其自覺參與門前環境衛生治理工作中。“還真別說,共同締造活動開展之后,問題訴求解決了,衛生環境也跟著好了,想想心情就舒暢。”勝豐村村民黃宗鳳說。黨員群眾“同坐一條凳”,遇事共同商量,才會形成“眾人拾柴火焰高”的可喜局面。

民生無小事,枝葉總關情。自發修路,看似平常,卻是勝豐村以共同締造推進基層治理的生動縮影,充分展現了村民自治內生動力,形成民事民說、民事民辦、民事民管的“共建共治共享”機制。(鮑春雨 盧浩)