庭院井然有序、室內窗明幾凈、村道整潔漂亮……夏日的午后,走進桃源鄉,映入眼簾的是一幅清麗秀美的鄉村圖景。

而這些,都與全面推行農村垃圾分類密不可分,桃源鄉牢固樹立綠色、生態、可持續發展理念,采取試點先行、以點帶面的方式,探索出“1234”垃圾分類治理工作機制,營造綠色發展新風尚,不斷扮靚鄉村“高顏值”。

突出“一個引領”,統籌協調規劃。堅持貫穿“黨建引領”這條主線,堅持“支部引領”,凝聚村組干部、保潔員、公益性崗位、清運員、黨員、志愿者“六類人員”合力,實施由村“兩委”認領片區、“六類人員”認領庭院、農戶認領“門前三包”責任區的“三級管理”模式,推動全鄉垃圾分類治理扎實有效。

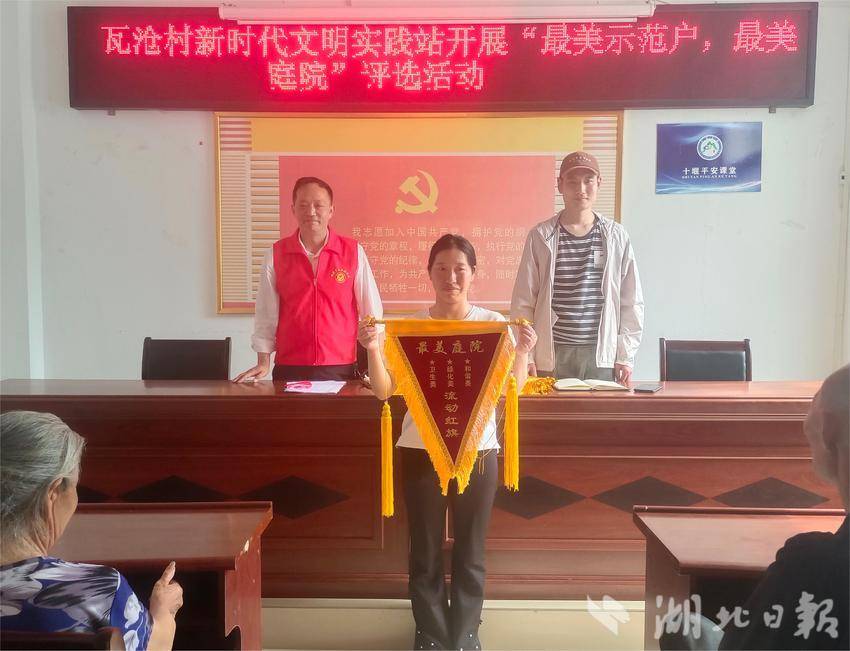

抓好“兩個環節”,助推分類治理。抓好“管護”環節。全鄉建立垃圾綜合轉運站1個,配備轉運收集車9輛、改建廢舊垃圾回收站6處,發放垃圾收集桶824個,投放垃圾收集車、吸污車等設備,由專業公司運營,保障定期清運。做實“評比”環節。以共同締造為載體,開展“最美庭院、最美示范戶”評比活動,推行積分制管理,給予積分獎勵,鼓勵引導農戶主動參與垃圾分類、共同參與環境整治。

激活“三支隊伍”,營造共管氛圍。創建黨員干部先鋒隊,積極開展垃圾分類宣講和志愿服務活動;結合“黨員干部下基層”實踐活動,做到分類知識必講,分類情況必看,充分發揮垃圾分類“宣傳員”和“引領員”職責;用好“清理+運輸”服務隊,由護林員、保潔員等公益性崗位,負責垃圾站垃圾桶管護,由垃圾清運公司負責垃圾清運;推動村民理事會自治,定期督導檢查垃圾分類治理工作,形成齊抓共管的良好氛圍。

強化“四級管理”,注重常態長效。可回收垃圾由農戶初步分類,到積分超市兌換相應物品,實現資源再利用和農戶分類意識的再增強;不可回收垃圾“入桶”,其中有機垃圾由村收集到指定地點堆漚肥料,還田施肥,其他垃圾和有害垃圾由鄉“清理+運輸”服務隊每天在固定時段轉運至垃圾綜合轉運站再分類再處理,經處理后運送至縣級指定的垃圾填埋場集中處理,實現垃圾分類全閉環。

下一步,桃源鄉鄉將繼續推進垃圾分類基礎設施建設,深入踐行共同締造理念,完善激勵引導機制,匯聚黨群干群合力,以垃圾分類“小切口”助力農村人居環境“大改變”,繪就鄉村振興綠美畫卷!(喻濤)