近段時間,溪城處處洋溢著濃濃春意氣溫直沖20多,度勾勒出一幅幅滿園春色的生態畫卷。

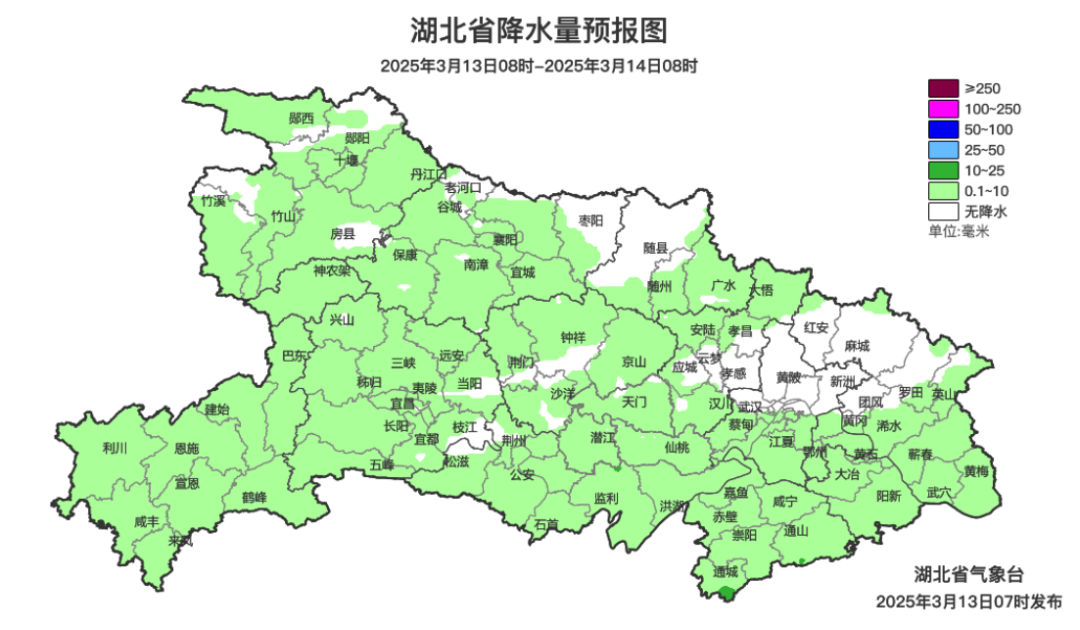

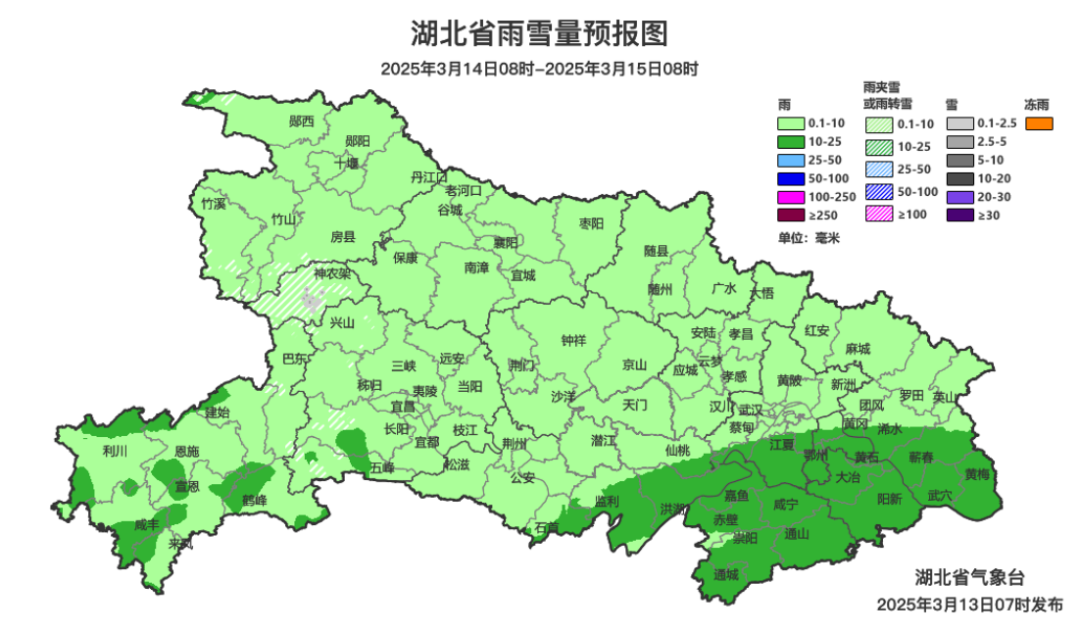

不少市民已經把厚衣服收起來了,先別著急!冷空氣即將襲來不但要降溫降雨甚至部分地區或將迎來飄雪的景象。據竹溪縣氣象部門最新氣象資料分析,預計13-15日受持續冷空氣影響有降水。

14日夜間

高山地區有雨夾雪或雪

16日開始

轉為晴好天氣

未來六天具體預報

14日,陰天有小雨,夜間高山雨夾雪或雪,6~13℃

15日,零星小雨轉陰天,1~12℃

16日,多云轉晴,-3~12℃

17日,晴間多云,-2~17°C

18日,晴,-1~18℃

19日,晴,0~18℃

近期晴雨急轉,氣溫波動大大家要關注最新天氣預報注意及時增減衣物哦。

春季氣溫回暖,但早晚仍比較冷晝夜溫差明顯“倒春寒”容易讓血管吃不消增加心血管疾病風險

俗話說“春捂秋凍,不生雜病”醫學研究指出春季,尤其是3-5月是高血壓、冠心病心肌梗死等疾病的高發期

春捂要捂到什么時候?醫生建議來了!

為什么建議你“春捂”?

低溫環境下,人體會通過收縮外周血管來減少熱量散失,致使血壓升高,增加心臟負荷;寒冷還可引發動脈粥樣硬化斑塊破裂,導致血栓形成。首都醫科大學附屬北京積水潭醫院心血管內科主任醫師王佐巖表示,春季氣溫起伏屬于正常現象,但這可能會激活人體交感神經系統,導致血管痙攣、血壓劇烈波動,增加心絞痛、急性心梗及腦卒中的風險。再加上春季呼吸道感染疾病高發,心血管疾病患者一旦患病,可發生炎癥反應,加重心臟負擔,誘發心力衰竭。臨床觀察顯示,高血壓或糖尿病患者、老年人、有冠心病或腦卒中病史者,受血管彈性下降、基礎疾病影響,對溫度變化的耐受能力差,更需重視“春捂”。

心血管疾病患者

最好“捂”到清明前后

王佐巖建議,“春捂”應持續至氣溫穩定在15℃以上,且晝夜溫差小于8℃時。也就是說,大家最好視氣溫“捂”到清明前后,心血管疾病患者尤其要注意。“春捂”并非盲目多穿衣物,而是強調在季節變換時不要驟然減衣,根據氣溫逐步調整,以保證身體有足夠的時間去調節自身的溫度調節機制。過早脫掉冬天衣服,身體受涼,可能會影響身體自身的調節機制,從而影響抵抗力。

需注意,春捂要重點保護頸部、頭部、腹部及下肢:

下肢循環障礙患者需穿著厚襪或護膝,比如糖尿病患者下肢循環較差,忽視足部保暖易加重末梢神經病變。

頭部散熱占全身30%,佩戴薄帽可減少熱量流失。

腹部保暖有助維持內臟血流穩定,能有效保護胃、脾、腸。

頸部受涼易誘發頸動脈痙攣,比如頸動脈狹窄患者頸部受涼,可能因血管痙攣而誘發腦缺血。

不同溫度、場景穿衣指南

“春捂”主要以自身感覺溫暖、又不出汗為宜。早春最實用的穿衣法是“洋蔥式”層疊穿搭:內層:選擇柔軟、透氣吸汗的棉質或保暖內衣或者秋衣。中層:穿毛衣、衛衣等衣物。外層:選擇一件輕薄的夾克或者風衣或馬甲。這樣搭配,既能抵擋早春涼風,又方便根據溫度隨時增減。另外,還可以遵循“三層穿衣法則”,即內層排汗、中層保暖、外層防風。另外,穿著可根據氣溫、濕度、風力以及個人體質和活動量等因素來調整。以下不同溫度的穿衣建議可供參考:

■ 低于5℃:加強保暖,如棉衣、羽絨服,里面可穿保暖內衣、秋衣秋褲、毛衣或針織衫。最好備有方便穿脫的衣物,以防室內外切換時溫差過大。

■5℃-15℃可以穿秋衣秋褲、毛衣、棉毛衫,外面配以風衣或夾克,早晚溫度低時可添加偏厚點的馬甲或薄型羽絨馬甲或者輕薄的羽絨外套。中午氣溫較高、陽光充足時外出,可以減少到長袖T恤加薄款外套。褲子可以選擇牛仔褲或休閑褲。

■15℃-20℃短袖或長袖T恤,搭配薄款開衫、衛衣或單層襯衫,下裝則可穿單褲或裙子。春天早晚溫差大,最好準備一件薄外套,比如針織開衫或風衣或薄棉衣或馬甲。

■20℃以上單穿短袖、裙子、短褲等夏季服裝,陽光充足時注意防曬,可適當搭配薄款防曬衣或罩衫。在較熱且濕度較大的天氣里,盡量選擇吸濕排汗材質的衣物,這樣比較透氣舒適。