細雨生寒未有霜,庭前木葉半青黃。今天6時20分,我們迎來立冬節氣。

“立”為始,“冬”為終,這是屬于冬季的第一個節氣,朔風起,萬物藏,大自然將迎來新一輪枯榮。北風改變了山的顏色,待到紅葉與初雪相逢,冬日的氣息便已彌漫。

收獲的作物已收藏入庫,冬眠的動物也悄悄躲藏。世間萬物都一點點安靜了下來,在潛藏蟄伏中體味冬日悠長。立冬之后,天地漸漸變得空曠,樹木靜立、河流緩緩,山河大地在冬日的寧靜中孕育春天的生機。

“立冬補冬,補嘴空”。入冬之際,人們喜愛用美食來犒勞自己,圍爐而坐,共享餃子之香、涮煮羊肉之鮮,充盈精神、充足熱量,以積極的狀態迎接冬日的嚴寒。

秋盡立冬始,美好正當時。這種美好可以是一個香甜糯口的烤地瓜,一袋香氣噴噴的糖炒栗子,還可以是一次茶敘友情臨窗夜話,更可以是灑在身上的一縷溫暖陽光。

寒冷不是希望的終結,而是孕育新生的種子。愿你不畏風雪、迎寒前行,邂逅一場浪漫的雪,期待一個蓬勃的春。

立冬習俗

冬之始

隨著立冬節氣的到來,草木凋零,蟄蟲伏藏,萬物活動趨向休止,以養精蓄銳,為來春生機勃發作準備。

迎冬

立冬,在古代社會是個重要的節日,上至天子,下至百姓,都非常重視。皇帝有出郊迎冬的儀式,并賜群臣冬衣,撫恤孤寡,以安社稷。比如《禮記·月令》中就有記載:“是月也,以立冬。先立冬三日,太史謁之天子,曰:‘某日立冬,盛德在水。’天子乃齋。立冬之日,天子親率三公九卿大夫以迎冬于北郊。還,乃賞死事,恤孤寡。”

賀冬

賀冬亦稱“拜冬”,在漢代即有此俗。東漢崔寔《四民月令》:“冬至之日進酒肴,賀謁君師耆老,一如正日。”宋代每逢此日,人們更換新衣,慶賀往來,一如年節。清代“至日為冬至朝,士大夫家拜賀尊長,又交相出謁。細民男女,亦必更鮮衣以相揖,謂之‘拜冬’”。

吃餃子

餃子中間鼓鼓、兩端翹,于是有著另外一個名字叫“嬌耳”。立冬這一天,煮一鍋熱氣騰騰的餃子,佐一碟醬醋,來幾個小菜,或者只是簡單素白的餃子,亦可以將一個冬天的暖都裝下肚。

涮羊肉

在清代宮廷,立冬的習俗是吃涮羊肉,后來民間也熱衷此道。炭火燒得銅鍋里清湯滾熱,拿筷子夾著紅白相間、薄而不散的羊肉片在湯里一涮,就著醬香,入口即化。

立冬養生

冬之始

立冬之后,養生應以“養藏”為原則。民間有需進補以度嚴冬的食俗。有句諺語“立冬補冬,補嘴空”。在寒冷的天氣中,應該多吃一些溫熱補益的食物。這樣,不僅能使身體更強壯,還可以起到很好的御寒作用。

生活起居遵循節律

立冬時節,冷空氣頻頻南襲,此時起居調養應以“養藏”為主,順應時節的變化規律。強調在生機潛伏、萬物閉藏的冬季里,要養精蓄銳,使陽氣內藏。具體的方法是“早睡晚起”,以保證充足的睡眠,并注意身體的保暖,以免陽氣外泄。

恬淡安靜,暢快心情

立冬到立春稱為“冬三月”,是一年中最冷的時節。中醫講究入冬后,情志要恬淡安靜、寡欲少求,這樣可以使得神氣內收,利于養藏。

飲食以滋陰潤燥為主

俗語說:“藥補不如食補。”入冬后的飲食可以適當厚重,食材以滋陰為主。老鴨煲、羊肉湯、小雞蘑菇都是極好的進補之物。慢燉慢熬,成一鍋濃濃的熱湯,全家人圍坐一起喝一碗,熱鬧紛紛之余,暖胃亦暖心。

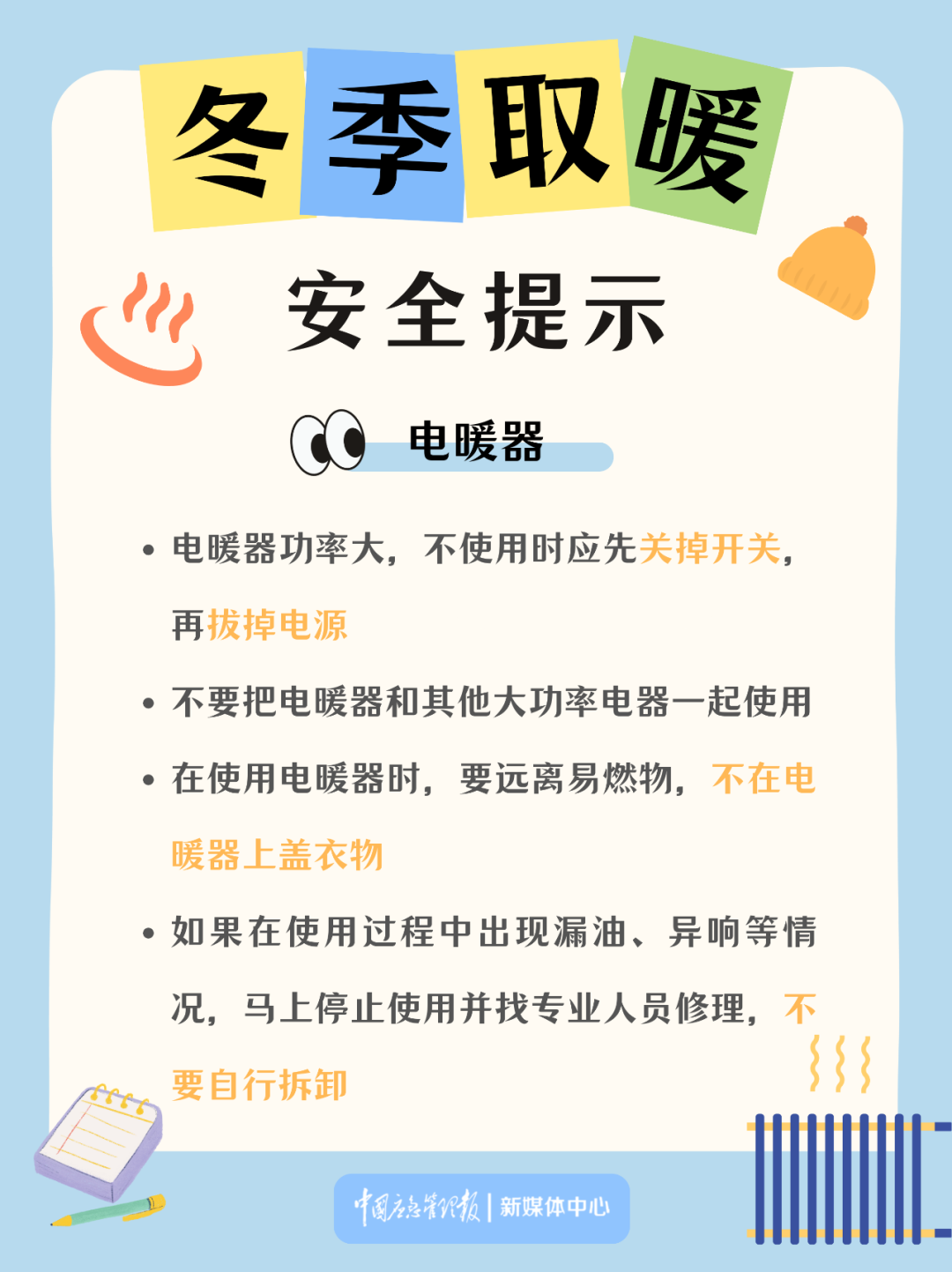

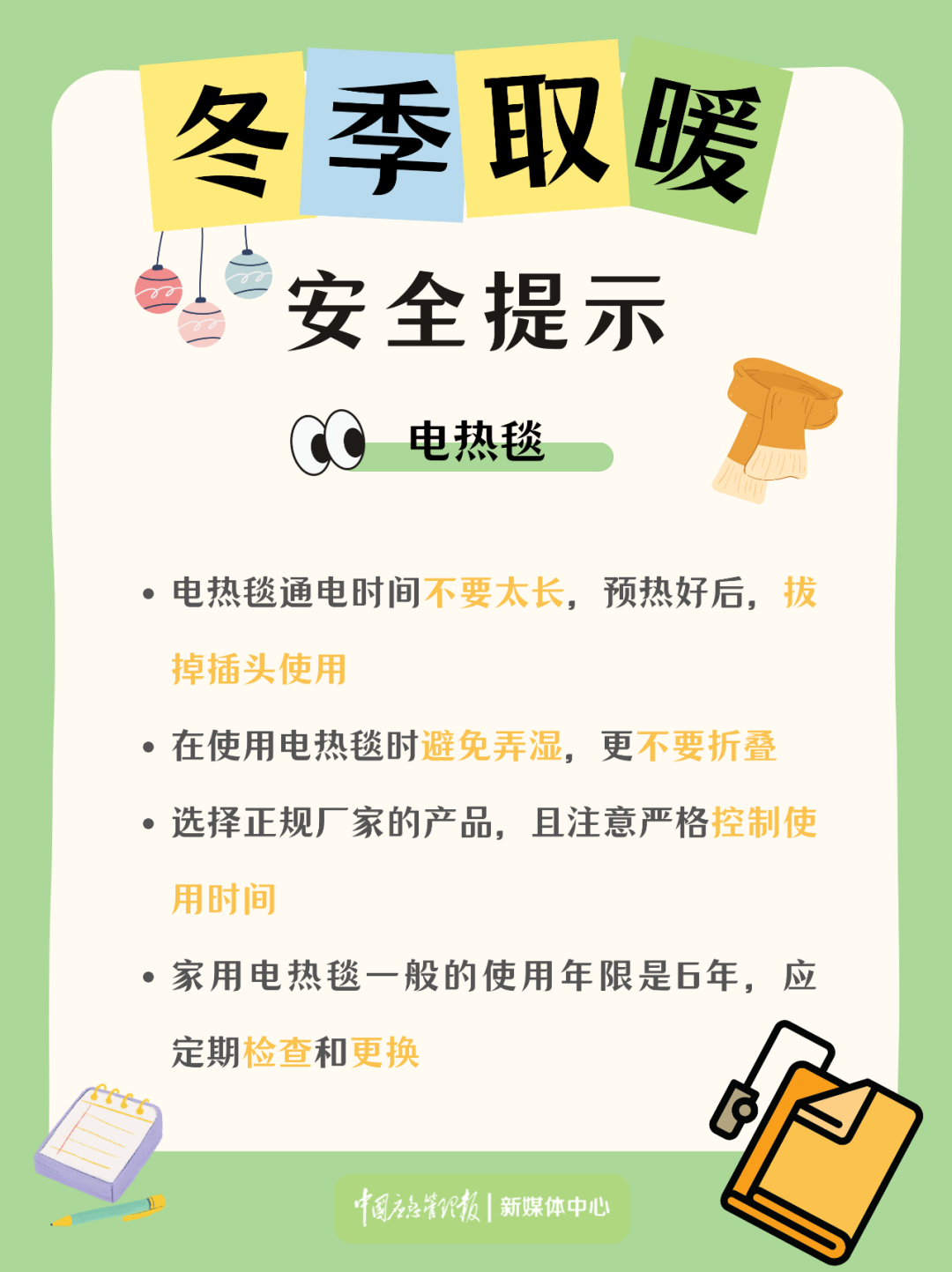

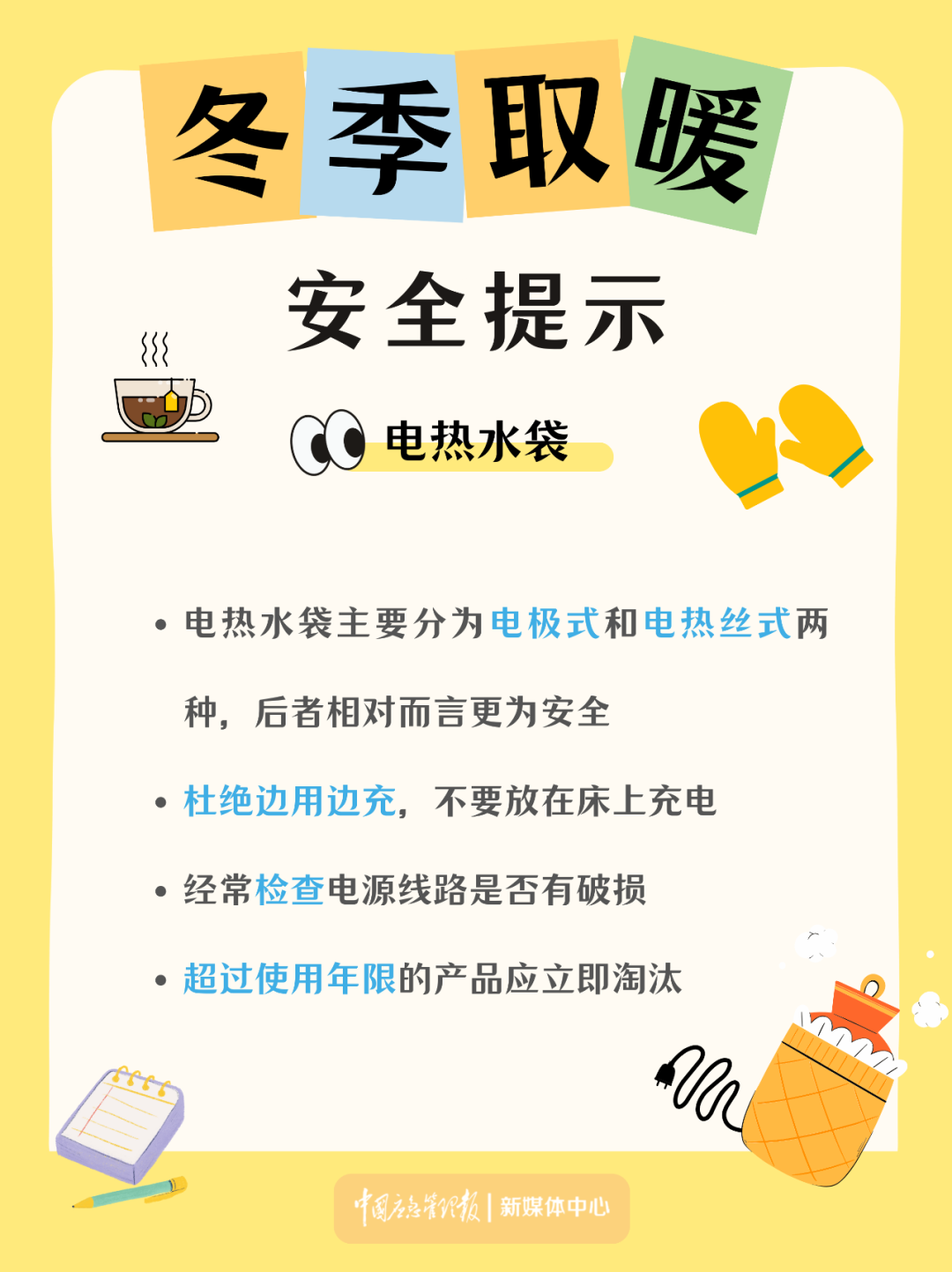

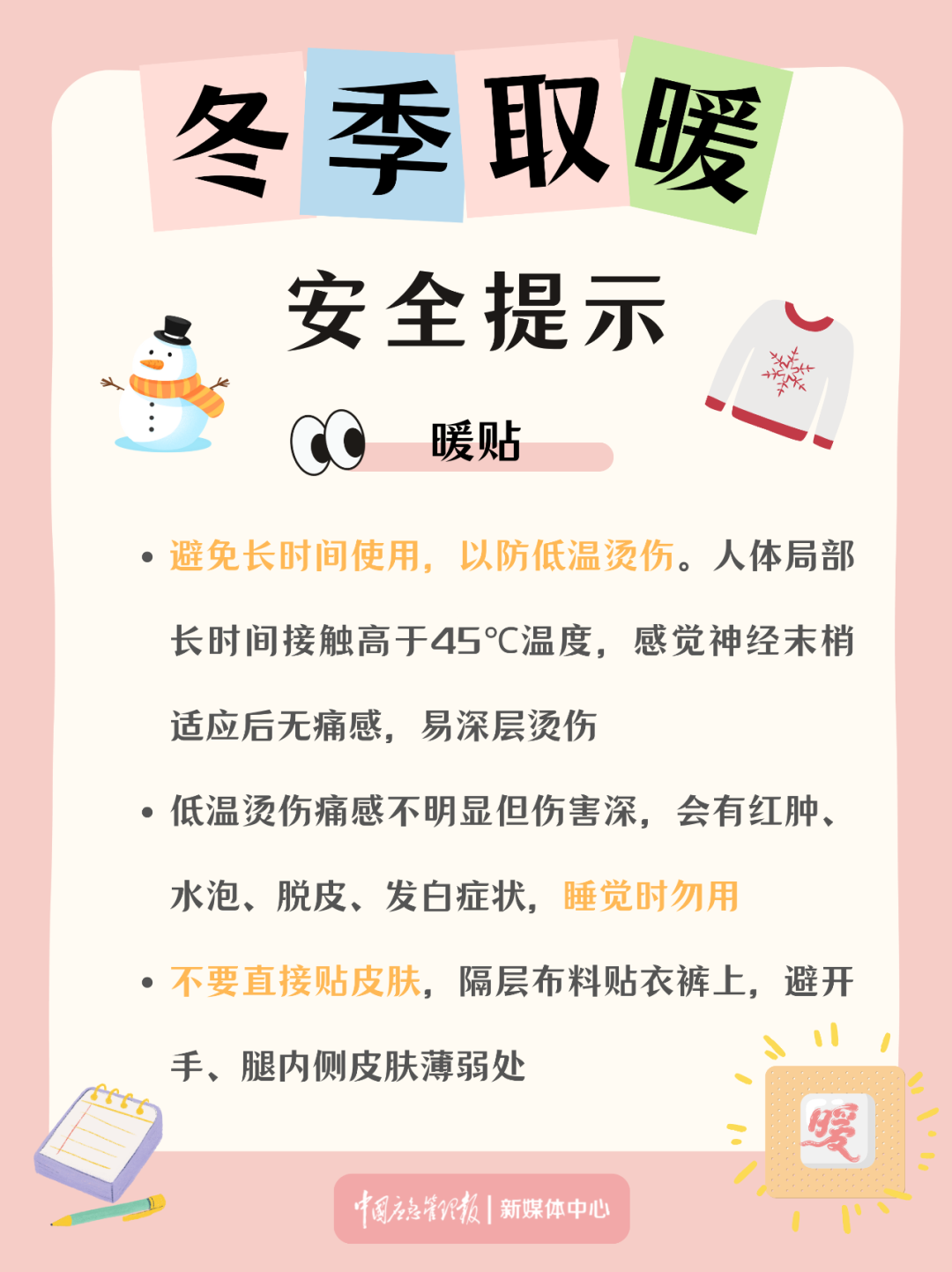

立冬了,晝夜溫差起伏加大,適時添衣保暖,注意用電安全。