近日,十堰市人民政府公布第九批市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄。我縣3個項目榜上有名,一起來看詳情。

各縣市區(qū)人民政府,市政府各部門、各直屬事業(yè)單位:

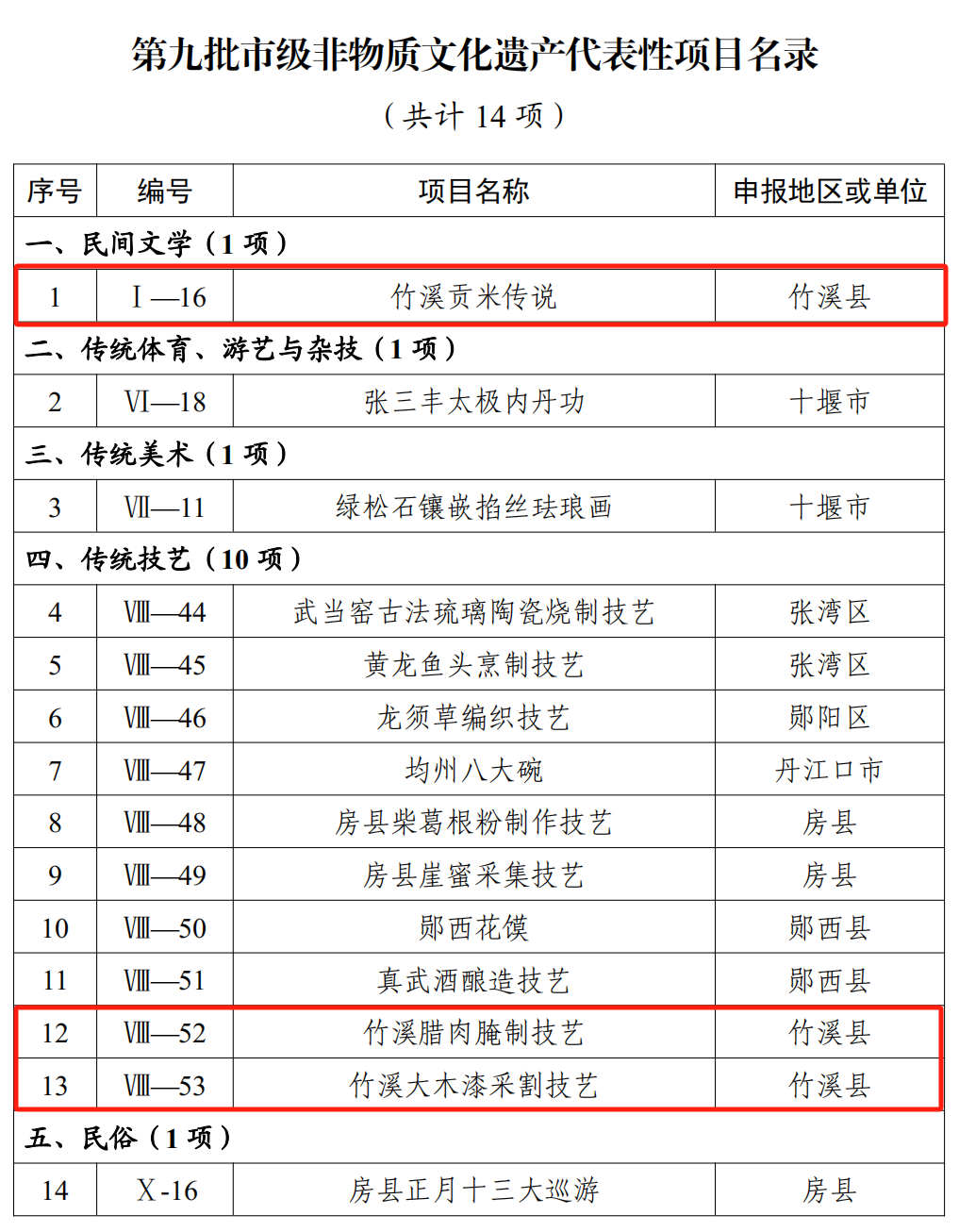

為加強我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、傳承工作,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求,市政府組織專家對各縣市區(qū)申報的第九批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目文本進行了論證和審核,經(jīng)公示無異議后,確定了第九批市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄(共計 14 項),現(xiàn)予公布。各地各有關(guān)部門要積極推進非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和管理工作,進一步繼承和弘揚我市優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,為十堰建設(shè)綠色低碳發(fā)展示范區(qū)提供文化支撐。

附件:第九批市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄

2024年10月4日

一、竹溪貢米傳說

竹溪,地處鄂、渝、陜?nèi)〗唤绲那匕蜕絽^(qū)。這里山高水凈、土壤肥沃、四季分明,孕育著一個傳承千年的文化瑰寶——竹溪貢米傳說。

竹溪貢米傳說歷史悠久,從封貢、解貢到揚貢,傳承1300多年流傳至今。封貢,成就失意君王回朝路,據(jù)《竹溪縣志》記載,公元684年,唐中宗李顯被母皇武則天貶為廬陵王,偶食中峰所產(chǎn)之米,味美而香,復獲雙穗之稻數(shù)株,喜甚,贊曰:“此乃祥瑞之兆,豐年之征也”,并將此米和數(shù)株雙穗水稻送呈母皇,武則天食之龍顏大悅,驚嘆此米非同尋常,乃米中珍品。當即下旨封為宮廷貢米。自此竹溪大米“年年納貢,歲歲不卯”,成為歷朝歷代經(jīng)久不衰的朝廷貢米。武則天日食中峰貢米,念李顯于房陵,思子之情愈切。至699年,遂召回中宗,復立為儲。解貢,造就睿智清官流芳路,明朝萬歷年間竹溪小南溝人、兵部都給事——徐成楚,見家鄉(xiāng)百姓千里迢迢肩挑背馱將貢米運抵京都,不少挑夫累死、病死他鄉(xiāng),遂用妙計,指點溪人,讓一批長有大癭皰的溪人進京運送貢米,神宗見之驚恐不已,懼恐多食此物,不特癭皰叢生,抑且侏儒日眾,此米遂止。徐成楚去世后,朝廷赦封“文林郎”,供奉于縣衙文廟鄉(xiāng)賢祠。因徐成楚救鄉(xiāng)親于倒懸,百姓感恩其德,送“萬民傘”以表謝忱。揚貢,鋪就貧困山區(qū)發(fā)展路,竹溪得天獨厚的生態(tài)優(yōu)勢,培育了高品質(zhì)的竹溪貢米。徐成楚后世之孫,順應時代,積極發(fā)展貢米產(chǎn)業(yè),從2008年以來,在竹溪縣委、縣政府的大力支持下,成立貢米龍頭企業(yè),創(chuàng)建竹溪貢米“國家農(nóng)業(yè)標準化種植示范區(qū)”,產(chǎn)區(qū)擴展到全縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn),種植面積突破8萬畝,貢米系列綠色食品年加工能力超過5萬噸,2009年12月獲得國家地理標志產(chǎn)品保護認證,2024年8月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部授予竹溪縣中峰鎮(zhèn)(貢米)第二批“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)”榮譽稱號。昔日的宮廷貢品,走上尋常百姓的餐桌。

竹溪貢米,始封于初唐,興盛于明清,振興于當代。米質(zhì)凝玉,粒大個長,晶瑩飽滿,漿汁如乳,香軟可口,富含人體所需硒、鈣、鐵、鋅等微量元素。她有著“清水出芙蓉,天然去雕飾”的天然秉性和千古一米的風情。扎根1300多年歷史沃土,傳承皇家特供品質(zhì),竹溪貢米是地理環(huán)境的自然饋賜,更是歷史人文的長期浸潤。

竹溪貢米傳說在穿越歷史的長河中,享受竹溪人的呵護與傳承。但隨著現(xiàn)代社會快速發(fā)展,農(nóng)業(yè)機械化程度提高,年輕一代口藝人減少,如何讓貢米傳說在貢米產(chǎn)業(yè)上扎根、在文旅融合中綻放是我們今天面臨的最大課題。不過,請相信,竹溪人民一定會找到破題點,讓竹溪貢米傳說源遠流長。

二、竹溪臘肉腌制技藝

竹溪縣有一種傳統(tǒng)而特別的美食——臘肉,城鄉(xiāng)都有,老少皆宜,吃法多樣,廣受歡迎。每年入冬,特別是臘月殺年豬以后家家戶戶都開始制作。它先將新鮮的豬肉按火腿(豬后蹄)、五花肉、排骨、豬頭等分類分割,加鹽、天然香辛料、高度白酒等按一定比例腌制一段時間,再用粽葉、繩索懸掛起來,一種是放在廚房灶頭、取暖火塘或?qū)iT的柴火烘房,下面用柏樹枝葉、硬木柴火或花生殼、稻谷殼,以適宜的溫度熏制10-100天左右不等,謂之柴火臘肉或香薰臘肉,有柴火自然香,也有少許煙熏味;一種是懸掛于通風、迎光又不會淋雨的窗外、陽臺或空場地,經(jīng)10-100天左右的風吹日曬,慢慢發(fā)酵而具有獨特香味,稱之為風干臘肉。

竹溪地勢南高北低,呈“鞋底”形,南部山高林密,臘肉以柴火熏制為主,北部平壩以風干臘肉居多,工藝態(tài)勢為“北風南熏”。

柴火臘肉和風干臘肉,工藝特色口感風味和喜好人群各不相同,但其核心的腌制環(huán)節(jié)卻是關(guān)鍵而又相同的,主要原料只有鹽、天然香辛料和高度白酒三種。其技藝的核心是“因時因地,因肉而異”,腌制時要根據(jù)豬肉的鮮度、條塊的厚度、環(huán)境的溫度、空氣的濕度、海拔的高度而確定。使用的鹽度,選擇揉搓的力度,掌控賦味的進度,每個度都“適度”,才能保證后期做成上好的臘肉。這個過程,比如初腌鮮肉要搶時搶鮮,防止肉品積壓酸敗,揉搓時要反復用力,不厭其煩,不敷衍偷懶,入缸賦味時要耐心等候時間的回報。每個環(huán)節(jié)既相同又不同,沒有量化標準參照,這是目前任何算法都不屑一顧的,只能憑經(jīng)驗而不可復制。

今天,竹溪臘肉不單是竹溪人居家生活的必需品,也是友人待客的厚道菜品,十堰城區(qū)大街小巷上百家竹溪餐館,臘肉都有一席之地。以臘豬蹄為主要原料的“竹溪蒸盆”作為湖北老字號、省級非遺產(chǎn)品,曾被中國烹飪大師戴濤帶到中國南極中山站,作為南極站2016年春節(jié)年夜飯介紹給全球華人,竹溪臘肉為世人所喜愛。

三、竹溪大木漆采割技藝

竹溪大木漆采割技藝,是竹溪人民生產(chǎn)大木漆所采用的一種獨特的傳統(tǒng)技藝,該技藝生產(chǎn)的大木漆,品質(zhì)優(yōu)良,被稱為“中國國漆”,是中國五大名漆之一,備受國內(nèi)外的廣泛贊譽,在如今竹溪縣鄉(xiāng)村振興大發(fā)展中依然發(fā)揮著重要的作用。竹溪縣地處湖北省西北邊陲大巴山脈東段北坡,中高山地帶廣布,這里的氣候溫和,冬無嚴寒,夏無酷暑,是優(yōu)質(zhì)大木漆生長的黃金地帶,該地也被譽為“中國生漆之鄉(xiāng)”。

竹溪大木漆采割技藝歷史悠久,源遠流長。該技藝在當?shù)厝嗣耖L期的生產(chǎn)實踐中,經(jīng)過不斷的發(fā)展,目前已包括了多個環(huán)節(jié),每一個環(huán)節(jié)都蘊含著豐富的經(jīng)驗和智慧。尤其是“不能抵腦沖頂,只能填倉掛耳”“百里千刀一斤漆”的采割技藝精華,更是要求精細入微,既要保證生漆的品質(zhì),又要避免對漆樹造成損傷。這種精湛的傳統(tǒng)技藝不僅在當?shù)氐玫搅藦V泛傳承和發(fā)展,還吸引了眾多專家學者前來考察學習。

竹溪大木漆采割技藝在竹溪及周邊地區(qū)歷經(jīng)數(shù)千年而不衰,見證了生漆(大木漆)產(chǎn)業(yè)的興衰起伏。竹溪生漆不僅在國內(nèi)享有盛譽,還遠銷海外,成為國家重要的出口商品。民國時期,竹溪被列入“著名產(chǎn)漆縣邑”,新中國成立后,更是得到了國家的大力扶持,生漆產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。因此,它不僅承載著豐富的歷史文化信息,更是地方經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱。其獨特的采割技藝以及與生態(tài)環(huán)境和諧共生的理念,展現(xiàn)了人與自然和諧相處的智慧。竹溪縣依托這一技藝,建立了完善的生漆產(chǎn)業(yè)鏈,帶動了當?shù)剞r(nóng)民增收致富,促進了鄉(xiāng)村振興。同時,大木漆采割技藝的傳承與發(fā)展,也為傳統(tǒng)手工藝的保護與傳承提供了寶貴的經(jīng)驗。

為了加強竹溪大木漆采割技藝的保護與傳承,竹溪縣委、縣政府建設(shè)了“生漆博物館”“竹溪大木漆采割技藝保護中心”“竹溪大木漆采割技藝傳習所”等機構(gòu)和平臺。項目保護單位竹溪縣群鑫生態(tài)林牧家庭農(nóng)場積極組織開展技藝培訓班和傳習活動,并邀請科研機構(gòu)、政府部門等參與技術(shù)培訓,有效提升了技藝的傳承效率與質(zhì)量。年均培訓大木漆采割大戶30余戶,授徒50余人,為傳承與發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。同時,通過舉辦采割技藝的展覽、演示、開刀節(jié)活動等形式,向公眾展示竹溪大木漆采割技藝的獨特魅力和價值,提高了社會關(guān)注度。

綜上所述,大木漆采割技藝作為竹溪縣獨特的非物質(zhì)文化遺產(chǎn),具有極高的歷史、文化、經(jīng)濟和社會價值,其保護和傳承對于弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、促進地方經(jīng)濟發(fā)展、推動鄉(xiāng)村振興具有重要意義。