當秦巴山地的層巒裹著秋日的溫潤,鄂西北的溝壑浸著草木的清歡,藏在鄂渝陜三省交界的“自然中國心”——竹溪,正用滿桌鮮靈的美味等著遠道而來的你,用舌尖解鎖它藏了千年的滋味密碼。趁著即將到來的“十一”長假,循著酸辣鮮香的氣息,走進北緯31度的舌尖秘境才算沒辜負這趟旅程。

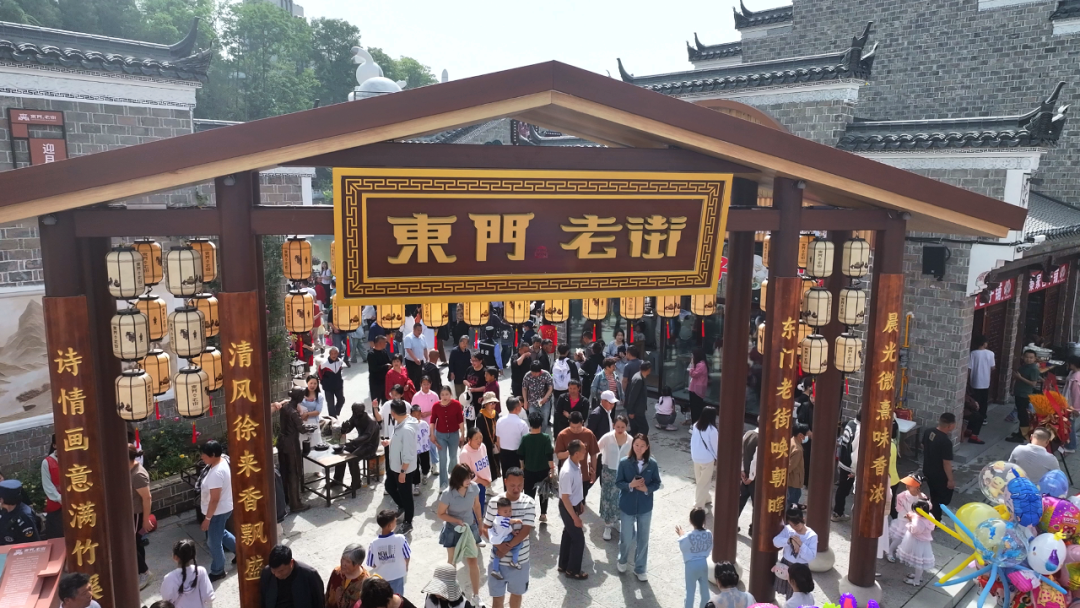

清晨從“過早”開始:東門老街藏著竹溪人的早餐儀式感,竹溪人把吃早餐叫作“過早”這兩個字里藏著對清晨的鄭重,畢竟一日之計的活力得從一口地道早餐里找,今年“十一”來竹溪“吃貨”們可千萬別錯過東門老街,這條以美食為魂的街區從早餐到甜品、咖啡再到麻辣燙、火鍋、燒烤,你能想到的煙火味這兒都有。

竹溪的早餐從不是“將就”而是“講究”,每一樣都帶著移民文化揉合的巧思,這里居民祖上多從四川、重慶、陜西、江西、湖南及湖北黃州、襄陽等地遷來,飲食也融了各地精粹,再配上竹溪獨有的好食材便有了讓人念念不忘的味道。

小籠包:要“搶”才夠味,竹溪小籠包是一大鍋一大鍋蒸的,白汽一冒,周圍早圍滿端著盤子的人,鍋蓋一揭,手得往前伸、聲得喊得亮“我要十個!”“四十個打包!”一分鐘不到一鍋就空。

圖源/吃一口十堰

剛出鍋的包子雪白松軟,咬開滿是鮮汁,淋兩勺竹溪特有的酸辣濃稠辣椒醬,再就點榨菜絲,一口下去滿是滿足。

圖源/小紅書@愛喝椰乳

炒米粉:寬條現蒸,麻辣勾魂。竹溪人叫它“面皮子”是切出來的寬條,店家現蒸現炒,新鮮得能嘗出米香。

圖源/小紅書@鍋小美

炒的時候得放足青菜、綠豆芽,想加肉絲也成,辣椒粉、花椒粉、蔥花一樣不能少,炒得油亮麻辣,一口就勾住游子的鄉愁,夏天還能吃涼拌的,酸辣爽口,唇齒留香。

格格兒:不是公主,是蒸籠里的鮮。這“格格兒”是從重慶梁平來的“客人”如今成了竹溪早餐的“常駐款”,就是用洋芋塊打底裝著粉蒸排骨或肥腸的小蒸籠,一層蒸籠就叫一個“格格兒”。

圖源/小紅書@張希帶你吃十堰

爐子上摞得高高的,蒸好的肉滑嫩入味,微辣的香氣往鼻子里鉆,竹溪人吃它有講究,配一碗炸醬面,這才是早餐該有的“儀式感”。

圖源/小紅書@小方不慌

圖源/小紅書@等風也等你

牛肉火燒:一口就“熱燥”,小時候叫它油饃、油餅,如今口味更刁了,有純牛肉餡的,還有羊肉餡的,面里裹著牛肉加蘿卜(或純肉)炸得金黃,外酥里嫩。

圖源/小紅書@娜在這里

牛肉本是熱性再加上滿當當的辣椒、麻椒,一口下去,牛肉香混著勁爽的麻辣,渾身都熱乎起來,吃著特過癮。

圖源/吃一口十堰

豆腐腦泡油條:經典永不過時。清爽滑嫩的豆腐腦配著松脆柔韌的油條,是老祖宗傳下來的“黃金搭檔”剛炸好的油條揪成小段泡進豆腐腦里,別泡太久,軟中帶脆才剛好。

圖源/小紅書@吹圈圈

愛甜的加勺白糖,愛辣的淋勺辣椒醬,兩種風味都百吃不厭,是刻在記憶里的老味道。

圖源/小紅書@11個晴天

碗兒糕:清甜軟糯,討個吉祥。竹溪的老牌小吃,歷史久得很,雪白的樣子看著就討喜,吃著軟糯不膩,還帶著清甜。

圖源/小紅書@E大調

據說明朝起,竹溪人出門挑鹽、販布或求學臨走前都要吃一碗,圖個“出門吉利、辦事圓滿”,要是吃多了辣的、油的,來一碗碗兒糕解膩,再合適不過。

圖源/小紅書@包子

芝麻餅:“打”出來的酥脆。竹溪人不說“做餅”,說“打餅子”,方言里藏著親切感,芝麻餅有甜有咸,方形的是咸口,能劃開殼包榨菜絲,圓形的是甜口,咬一口就掉渣。

圖源/吃一口十堰

甜得剛好,咸得恰當,外皮酥脆、內里軟嫩,不管是當早餐還是當零食,都讓人吃了還想吃。

圖源/吃一口十堰

漿粑饃:荷葉裹著的童年味。最早是用荷葉裹緊放進炭火里烤出來的。

圖源/小紅書@雪雪 Mimi

現在酒店宴席上也能見到,發酵過的苞谷漿帶著酸香,混著荷葉的清潤,烤得金黃香甜,咬一口,童年的記憶都跟著翻涌,是早餐里難得的“懷舊味”。

圖源/小紅書@杰子.英杰

除此之外,你還知道竹溪有哪些早餐美食嗎?

合渣

口感清香而粗柴,已逐漸成為崇素人士和返璞美食者的鐘愛。

油層兒

“油層兒”是流傳了數百年的竹溪傳統小吃,剛出鍋的油層兒外焦里嫩,香甜適宜 、鄉味十足。

甜漿子

正統的甜漿子是農村打豆腐的時候,用新鮮的豆漿加上大米,在柴火灶上小火慢煮慢燜而成的。甜漿子口感細膩香醇,很對老年人的胃口。

油炸角兒

油炸角兒色澤金黃,豆餡酥甜可口 ,菜餡鮮香脆嫩,創制于唐代。

懶豆腐

竹溪懶豆腐是用大米與豆腐腦混合煮制而成。食用時以紅辣椒汁加香油、食鹽、香菜作調料,食之入喉柔滑鮮嫩,是不可多得的美味佳肴。

鍋盔饃

鍋盔饃面硬饃厚,很容易烙煳,竹溪人就把鍋盔饃烙至八九成熟時,放到紅火灰里燒,使饃饃多面受熱,再配以黃豆醬,美味可口 。

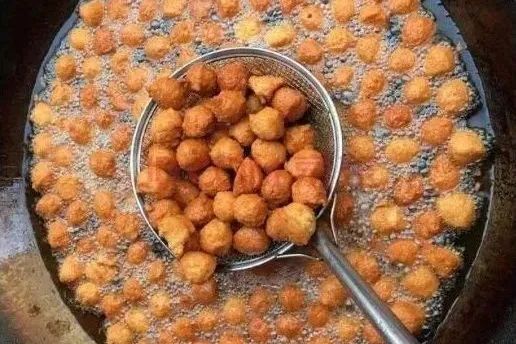

綠豆丸子

綠豆丸子是竹溪的特色美食,浸泡好的黃豆和綠豆打至細膩,加上食鹽、胡椒粉攪拌均勻,全程開小火慢炸至表面金黃,美味的綠豆丸子便出鍋了。

02

正餐吃“硬菜”:從非遺蒸盆到鍋氣蛋炒飯,每口都是竹溪魂要是說早餐是“開胃小菜”,那竹溪的正餐才是“重頭戲”,每一道都藏著山水的饋贈,還有移民文化的融合,酸辣鮮香,一口就難忘。

竹溪蒸盆:非遺壓軸,一口見包容。提到竹溪正餐蒸盆絕對是“C位”,它是民間美食的創新,更是躋身非遺名錄的“硬菜”,招待貴賓、好友都少不了它。

食材都是竹溪的“生態好貨”,農家土豬肉、手工熏臘蹄、散養土雞、高山香菇再配上鮮蔬,一層層碼進陶盆里用柴火慢蒸。

時間一到,肉香、菌香、菜香全融在一起,醇厚又鮮香。這一盆不僅是美味,更藏著竹溪人包容開放、熱情好客的性子。

竹溪小炒:酸辣咸鮮,一口跨三省。想嘗地道小炒就去武陵不夜城,“武陵美食館”“頭一家餐廳”一到飯點就座無虛席。

廚師都是竹溪本地老師傅,煎、炒、炸、煮、熘、燴、燜、蒸樣樣行,食材全是竹溪深山里的寶貝。味道是明清移民文化碰撞出來的湘楚的辣、川渝的麻、秦地的濃,揉合出“酸辣咸鮮”的獨味,每一口都有地域的風情。

竹溪蛋炒飯:帶著柴火灶的靈魂。在竹溪人心里蛋炒飯和蒸盆一樣重要,因為它是“有靈魂”的,用的是隔夜飯,菜籽油燒得噼啪響,土灶膛的柴火舔著鍋底,金黃的蛋液一澆,筷子一攪,每粒米都裹滿蛋香。

下鍋時“滋滋”響,鐵鏟翻得越快,米粒越油亮像鍍了層琥珀色,再丟進切好的酸辣子、蔥花,“刺啦”一聲香味猛地竄出來,鍋氣十足吃著比肉還香。

夜游+周邊:吃著美食,逛遍竹溪的夜與山

“十一”來竹溪可別只在飯點吃,夜游和周邊的美食,更藏著驚喜

武陵不夜城:夜生活的“美食主場”。一到晚上武陵不夜城燈火璀璨,像幅流光溢彩的畫。

這里不僅有竹溪小炒,還有特色燒烤和武陵精釀,一邊吃著美食,一邊看以“二黃”國粹為魂的表演,唱腔混著香味,夜游的快樂全在這兒了。

桃花島:農家樂里的“新鮮味”。從城區開車十幾分鐘就到了像陶淵明筆下仙境的桃花島。

現在的桃花島不只是看景,還有咖啡館、茶藝館,更有百家爭鳴的農家樂,比如“坡上人家”,你能在院里摘應季蔬菜,體驗從田間到舌尖的新鮮,剛摘的菜下鍋,吃的就是這份“鮮靈”。

竹溪的美食從來不是簡單的“吃” ,本土食材撞出創意美味,移民文化揉合出的酸辣鮮香,藏著千年的煙火氣。“十一”來這兒不僅能在山水間暢游,更能在美食里沉醉,從清晨的“過早”到深夜的燒烤,從城區的不夜城到鄉村的農家樂,每一口都是竹溪的味道,每一次品嘗都是一次文化探索。

這個“十一”別猶豫,來竹溪讓味蕾與心靈一起,踏上這場美食與山水的旅程,在酸辣鮮香里讀懂這座城的歲月與新生。