摘自:秦楚網(wǎng)訊(十堰日報(bào))毛鴻全報(bào)道:8月上旬,中央電視臺(tái)社教節(jié)目中心《探索·發(fā)現(xiàn)》欄目組編導(dǎo)畢洪一行3人深入竹溪縣,就這里的原始楠木群和采皇木摩崖石刻進(jìn)行采訪,探索竹溪楠木是如何成為奉建北京圓明園的“貢木”。據(jù)了解,《探索·發(fā)現(xiàn)》欄目組將攝制5集共200分鐘的《圓殤——圓明園被焚150年祭》紀(jì)錄片,紀(jì)念今年10月18日圓明園被英法聯(lián)軍縱火焚毀150周年。

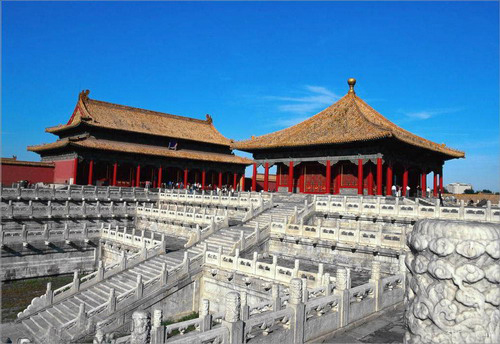

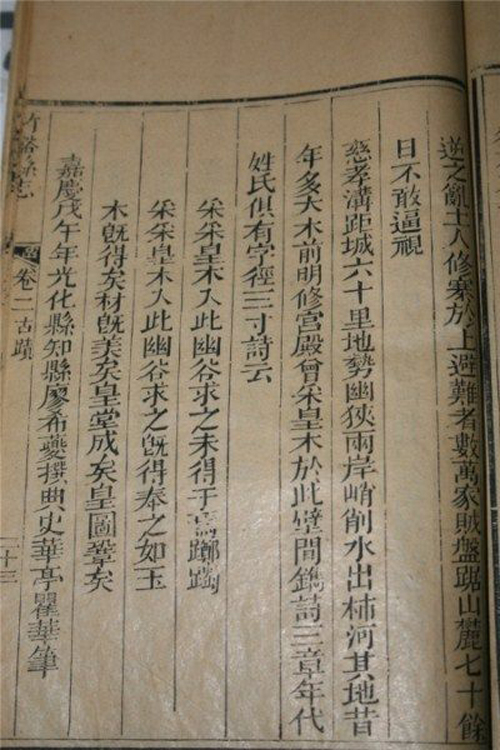

央視記者和該縣資深人士一起在實(shí)地采訪和深入調(diào)研中,驚奇地發(fā)現(xiàn)有關(guān)史料記載的竹溪貢木存在多處疑點(diǎn),他們當(dāng)即查閱大量史料,并得到故宮博物院專家的支持,使史實(shí)終于浮出水面:一是竹溪楠木(見圖①)屬公元1558年第二次修復(fù)故宮時(shí)征用的貢木,并非先前所說的始建故宮所用。因?yàn)楣蕦m是明朝皇帝朱棣在公元1406年至1420年所建,后發(fā)生火災(zāi),明英宗在1441年重建。1557年紫禁城失火,前三殿、奉天門、文武樓、午門被焚毀,次年開始重建,至1561年才完工,在這次重建中征用了竹溪縣的楠木。見證這一歷史的是嘉靖年間鐫刻在該縣鄂坪鄉(xiāng)慈孝溝巖壁上的三首采皇木摩崖石刻詩文(見圖②):“采采皇木,入此幽谷,求此未得,于焉躑躅。采采皇木,入此幽谷,求之既得,奉之如玉。木既得矣,材既美矣,皇堂成矣,皇圖鞏矣”(字徑三寸,高0.7米,寬0.8米)。二是竹溪楠木并沒有用于建造或復(fù)修圓明園。因圓明園在清朝所修,即從1709年開始營建,至1809年基本建成,此后的嘉慶、道光、咸豐三代屢有修繕擴(kuò)建;而采皇木摩崖石刻詩文落款為:嘉靖戊午蒲月七日,這證明采皇木是明朝的事,說明有關(guān)“建造和修復(fù)圓明園時(shí)征用過竹溪楠木”的記載是錯(cuò)誤的。三是采皇木摩崖石刻詩文落款的日期正確,而記載采皇木的同治版《竹溪縣志》有誤。因鐫刻此詩落款為“嘉靖戊午蒲月七日,光化縣知縣廖希夔撰,典史華亭瞿筆。”據(jù)《古代至民國建寧籍知縣或相當(dāng)于知縣及其以上職官名表》記載,廖希夔是明朝人,他在明嘉靖戊午年任襄陽道光化(今湖北省老河口市)知縣時(shí),朝廷修葺皇宮,他奉旨帶領(lǐng)人馬在竹溪縣慈孝溝采得上等楠木后,興奮之余撰詩三首,由隨行典史華亭瞿寫在石崖上,讓人鐫刻出來。而同治版《竹溪縣志》記載為“嘉慶戊午年光化縣知縣廖希夔撰典史華亭瞿華筆”(見圖③),這明顯為筆誤。當(dāng)時(shí)的修志者在把這一歷史寫進(jìn)《竹溪縣志》時(shí),錯(cuò)把“嘉靖”寫成“嘉慶”,后來人們沒有細(xì)加考證就斷言摩崖石刻落款年號(hào)為錯(cuò),而同治版《竹溪縣志》記載為對(duì),對(duì)此還曾在有關(guān)媒體上作過“更正”。現(xiàn)在看來,一字之差,竟把明朝(嘉靖戊午蒲月七日即公元1558年五月初七)誤變成清朝(嘉慶戊午蒲月七日即1798年五月初七),把這一歷史“縮短”了240年。

據(jù)了解,國務(wù)院已于1999年批準(zhǔn)野生楠木為國家Ⅱ級(jí)重點(diǎn)保護(hù)植物,竹溪采皇木摩崖石刻已在2008年被確定為全國文物保護(hù)單位。